三年前,随着响堂村更新建设启动,设计师陈卫新便把工作室落户在此。这个隐于老山深处的小村落,如今已成为南京新晋的网红打卡地。刚刚过去的端午假期,栀子花开正盛,吸引着络绎不绝的游人。

在南京,不少文艺范儿的休闲地标都和陈卫新有关系,他设计的空间总能精准捕捉都市人对诗意栖居的向往。也是在南京,到一个地方,说这个空间是“陈卫新设计的”,好像就有了一种预先的审美想象。

现代快报/现代+记者 陈曦/文 牛华新 何刘 袁俊帆/摄 倪博雷/后期

1

陈卫新的设计工作室,平均每5年就搬迁至一个新地方,他把这种移动式办公比作“水上泛舟”,是了解城市肌理的绝佳方式。

在门西饮马巷时,他早上七点出门,不开车,就坐地铁,出了地铁站,便一头扎进城南的小街小巷,几年下来,他对城南每一条支路都了如指掌。

他说,他不是南京人,只有走进去,和当地人聊天、实地走访,才能补足短板。

此后他在颐和路待了5年,又把这里的每条街巷每栋建筑都摸排了一遍,更新了七栋民国建筑;在琵琶湖时间虽短,但未见山、云几等6个设计项目,相继在紫金山林中落地……

“没有调查就没有发言权。”陈卫新认为社调太重要了,设计师如果只是站在高空俯瞰,坐在设计院里面画图是不行的,只有设身处地感受,从微观视角思考原住民的需求,才能做出贴合实际的设计。如今,即便在外省做项目,距离再远,他也坚持每月去一次,只为摸清当地的发展现状、困境与机遇。

“时间是最宝贵的东西,时间在哪里,情感就在那里。”他入驻了三年的响堂村,如今已是远近闻名的网红村,每到周末,车都停不下。

陈卫新认为响堂的意义在于示范性——中国城市近郊的乡村如何发展?如何在完善现代服务的同时,保留乡村的特色,其中分寸感的拿捏十分关键。

十几年前在浙江做乡建时,村民们给美丽的山居贴上瓷片,这在外人看来难以理解,却是村民心中的“现代化”。“我们干扰不了别人的判断,但可以通过交流,用实际案例慢慢影响。”

在响堂,有村民开餐厅,陈卫新建议他收拾后院,起初村民不理解,觉得前院够用了。但他说服对方,从前门进店用餐,从后门拾级而上,直通后山小径,这才能展现山地村庄的独特性。

他利用响堂村近80米的垂直高差,规划了多条步行路线,让人们体验这里四季分明的变化。

每年春夏,桃花、栀子花次第开放,端午节的栀子花大会和音乐节热闹非凡,栀子花更成了响堂的金字招牌,一年销售额达470多万元,为这个只有七十多户人家的小村带来丰厚收入。秋天,山下响堂水库碧波荡漾,对岸乌桕树红叶倒映水中,层次分明;冬天,则期待一场降雪,围炉煮茶赏雪,老山的茶是很好的。

2

“有一位农学院的朋友,他做过一个蝴蝶园,颇有心得。我想,响堂是不是可以再种些杜衡呢,据说中华虎凤蝶最喜欢的便是杜衡。”

“老山周边有着丰富的食材,比如星甸烤鸭、桥林茶干、永宁青虾、老山云雾茶等等,也许只有充分利用好老山当地的食材资源,才能真正实现到访者的深度体验……”

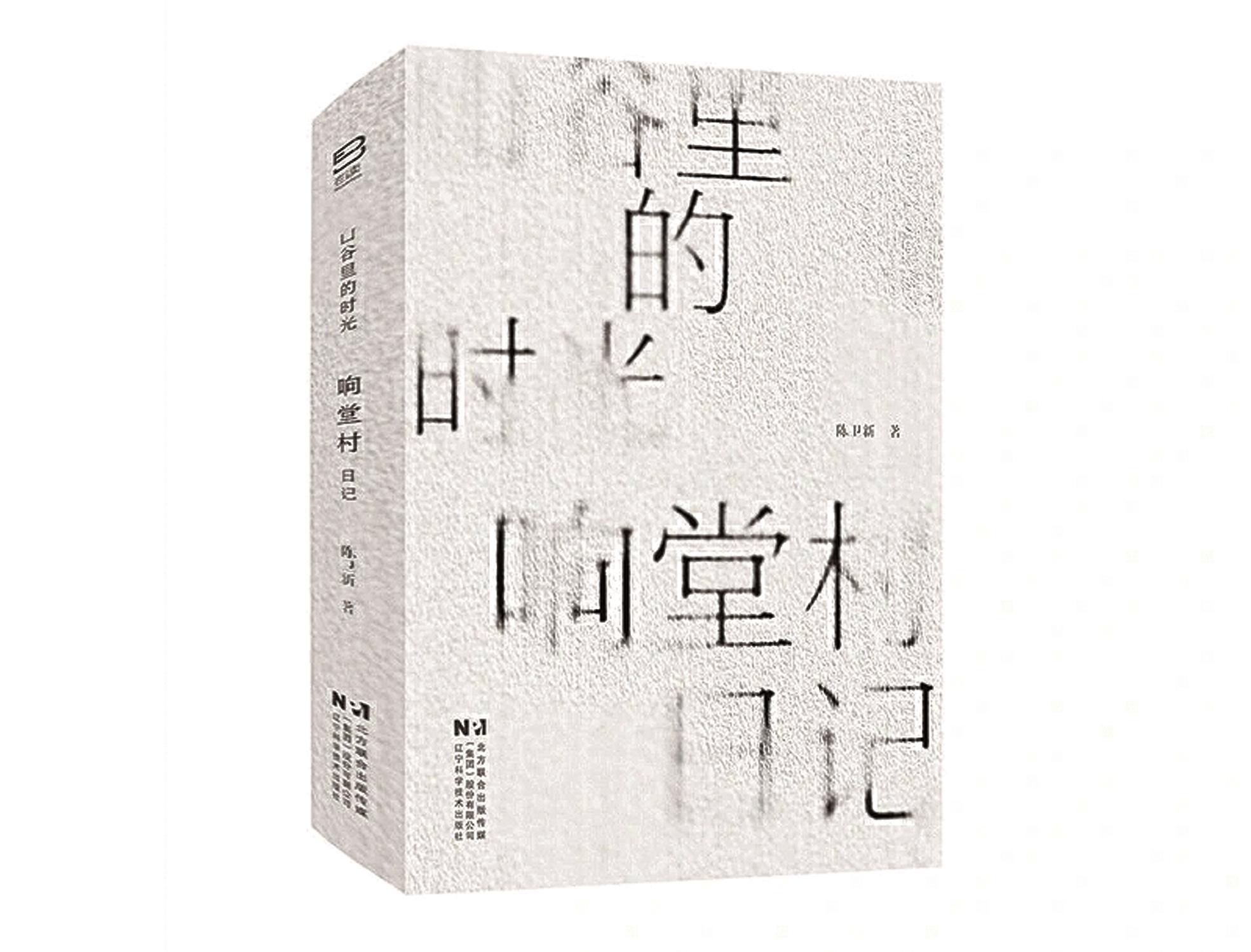

陈卫新将日常的所思所想写进《响堂村日记》。在这里,他不只是参与空间设计,从作物种植到餐饮民宿引进,也在出谋划策,还发起成立响堂合唱团,计划引入国际化展览和艺术节,推动响堂与外省乡村互访。

当然也有的设想落了空。比如他曾给村里介绍一家做随园菜的餐厅,结果双方没谈拢。“《随园食单》的作者袁枚在江浦做过县令,他有没有来过响堂?来过的可能性极大,因为县衙离这里很近。”

在陈卫新看来,中国乡村建设正经历深刻变革。过去,乡村事务少数人说了算;如今,每个村民都有参与意识,因此唤醒村民对村庄公共性的认知至关重要。

在响堂,倡导得最成功的,是每家每户都降低了围墙。新文房工作室的围墙降至1.5米、后退1米。

“乡村最缺公共空间,过去乡村有祠堂、庙宇,村口有大树,现在村民需要咖啡馆、餐厅、文化展厅。我们这里引进了最好的物业、安保,围墙建那么高,反而失去了通透性。降低围墙、打开边界,其实就是一种公共性的释放。我们会发现整个乡村都是我们的,山谷里的时光属于每一个人。”

“近郊乡村是一个情绪释放区。”陈卫新说,响堂离主城很近,开车半小时就到了,推窗就能见到绿树白云,呼吸乡野空气。30年前,人们可以去紫金山感受这种气息,那时紫金山所在的东郊完全在城市外围,但是现在,紫金山已经变成城市核心的一座山。城市在放大,他刚到南京工作时,城市人口也就200多万,现在960多万了。

与城市同时扩张的,还有人们的审美需求。曾被看作门槛低、名称不够好听,甚至很长一段时间里委托方不愿为之买单的“装修设计”行业,如今已经演变为“空间设计”。“这就有点像小说家,早期只是‘写故事的人’,后来被称为‘作家’,与一种‘体面’接轨了。”

3

陈卫新身兼诗人、散文家、设计师多重身份,这种跨界让他别具一格。他认为,中国审美讲究模糊美,就像国画的晕染,而跨界打破了专业界限。

他正在写一部长篇小说,与评事街更新项目有关。评事街曾是老城南的繁华中心,见证过水运时代的兴盛,如今在城市更新浪潮中重焕生机。

在南京三十年,他一直在用文字与设计两种语言,给这座城市留下自己的印记。

陈卫新身上的文人气韵并非偶然。他是扬州人,出生时的“家”,是一座残剩着富贵气的江南院落,三进三院,不止满院花木,也挂满鸟笼,摆满金鱼缸。受上世纪八十年代文学热影响,他从小热爱诗歌,工作后为生计奔波无暇兼顾,后来因为设计南京先锋书店,常与一批作家朋友见面小聚,他开始重拾笔墨。

“如果说设计让我更加接近生活的细枝末节,写作则让我保持节制与清醒,还有跳离的观望。”

2005年之后,陈卫新专注于城市更新设计。在他看来,搞城市更新,最不能丢的就是历史文化,尤其南京这样的古都,承载着一代又一代人的记忆,需要深挖历史资料才能复原。“但历史肯定没法原样复制,在不同的项目里面采用的方法也不太一样。”

从2017年到2024年,他花7年半的时间,把南师大随园校区7栋全国文保建筑修缮一新。浦口火车站、南大赛珍珠楼,也出自他的手笔。

去年,陈卫新和南京大学文学院合作成立了文学与城市空间研究中心,探索文学如何赋能城市。上课的方式特别接地气,直接把课堂搬到城市更新的现场,6堂课换了6个地方。

“城市更新需要审慎。回头看,所有的前瞻性都是阶段性的。要为未来成长留下空间,不能把它做得太满、太死。”

■对话

工作是生活

生活亦是工作

读品:“文人气”是很多人对你的突出印象,所以,会在那么多从事空间设计的人里,指认你为艺术家。

陈卫新:我们有时不必将个人的职业与生活划分开来。我之所以给人留下人文性的印象,或被认为倾向于人文思考,是因为我从未将职业与生活分离。我把工作和生活视为一体,工作即生活,生活亦是工作,在日常生活中,我常常思考工作上的事情,这种状态并不矛盾。我每天都要写字,每天都要喝茶,好像每天都在休息,并没有在工作,事实上我每时每刻都在工作,就像我今天一路走来,我已经注意到了许多需要调整的细节。

读品:能说说童年经历对你的影响吗?

陈卫新:扬州是个大码头,南来北往的民间艺人,沿着运河来到这里,在小镇上的书场说扬州评话,扬州评话有很多章节,有时要讲一个月。每天去,可以看到熟面孔,也有生面孔。民间艺人特别擅长“现挂”,说书之前,能用鲜活俏皮的语言,迅速拉近跟观众的距离。这让我觉得,作为一个艺术的表达者,如果不能融入到生活的常态,是值得怀疑的。

后来搬到文化馆大院,艺术氛围浓厚,书法、绘画、音乐、戏曲,各种门类都有,那种环境对我有触动,就是不要把自己做得很窄。扬剧《白蛇传》水漫金山这出戏,在小舞台上展现虾兵蟹将争斗的宏大场面,京戏《十八罗汉斗悟空》融合了杂技表演,如长臂罗汉、踩高跷等,后来看一些书,你会发现和记忆里的场景一一对应。

书场、剧场的空间差异,也让我意识到空间尺度对人的行为影响巨大。现在许多建筑都是以高尺度、大空间来体现空间气质,但我们过去生活的空间,是非常多元的。

读品:城市更新如何处理好城市、建筑与人的关系?

陈卫新:我们在做陶谷新村这个项目的时候,考虑最多的是社区如何跟南大鼓楼校区进行无缝对接。学生们回到老校区,家长送他们来上学,周围的环境给他们什么样印象,如果校园周边的环境达不到他们的预期,何谈城市吸引力?所以城市更新实际上是解决三个关系问题,一是建筑与建筑的关系,就是如何把城市美好的一面呈现出来。二是建筑与人的关系,我们让居民把部分日常生活外摆出来;三是人际关系,这是最重要的。在一个社区、一个街巷里,如果人际关系更加和谐,城市更新自然就美好了。如何呼唤起人对于当地的热爱,邻里之间的和睦,这是城市更新的重要内容。

陈卫新

诗人、作家、设计师,南京大学文学与城市空间研究中心主任,长期致力于文化空间设计、历史建筑研究修缮与活化利用以及城市更新工作,主持设计了南京先锋书店、南京大学赛珍珠故居、江苏大剧院美术馆、浦口火车站街区等。著有《夜晚后面的西花园》《鲁班的飞行器》《在时间的河流上》等。