□陆远

道光二十三年闰七月十七日,林则徐在伊犁写了一首律诗赠给白发老友邓廷桢:

得脱穹庐似脱围,一鞭先著喜公归。白头到此同休戚,青史凭谁定是非?漫道识途仍骥伏,都从遵渚羡鸿飞。天山古雪成秋水,替浣劳臣短后衣。回首沧溟共泪痕,雷霆雨露总君恩。魂招精卫曾忘死,病起维摩此告存。歧路又歧空有感,客中送客转无言。玉堂应是回翔地,不仅生还入佛门。

林则徐此时年近花甲,邓廷桢已是68岁的垂垂老者。此前两年,两人因在两广查禁鸦片事宜同被革职,遣戍伊犁。嗣后邓廷桢被先行召还,林则徐临别赠诗,内心自有起伏波澜。对于他这样以“立功、立德、立言”的儒家入世追求为人生目标的官员而言,遁入佛门恐非终极理想,但无端受谤,衰朽之身,孑立塞外,已是愤懑满怀,一句“青史凭谁定是非”之问,更在声嘶力竭中将一股不平之气喷涌而出。

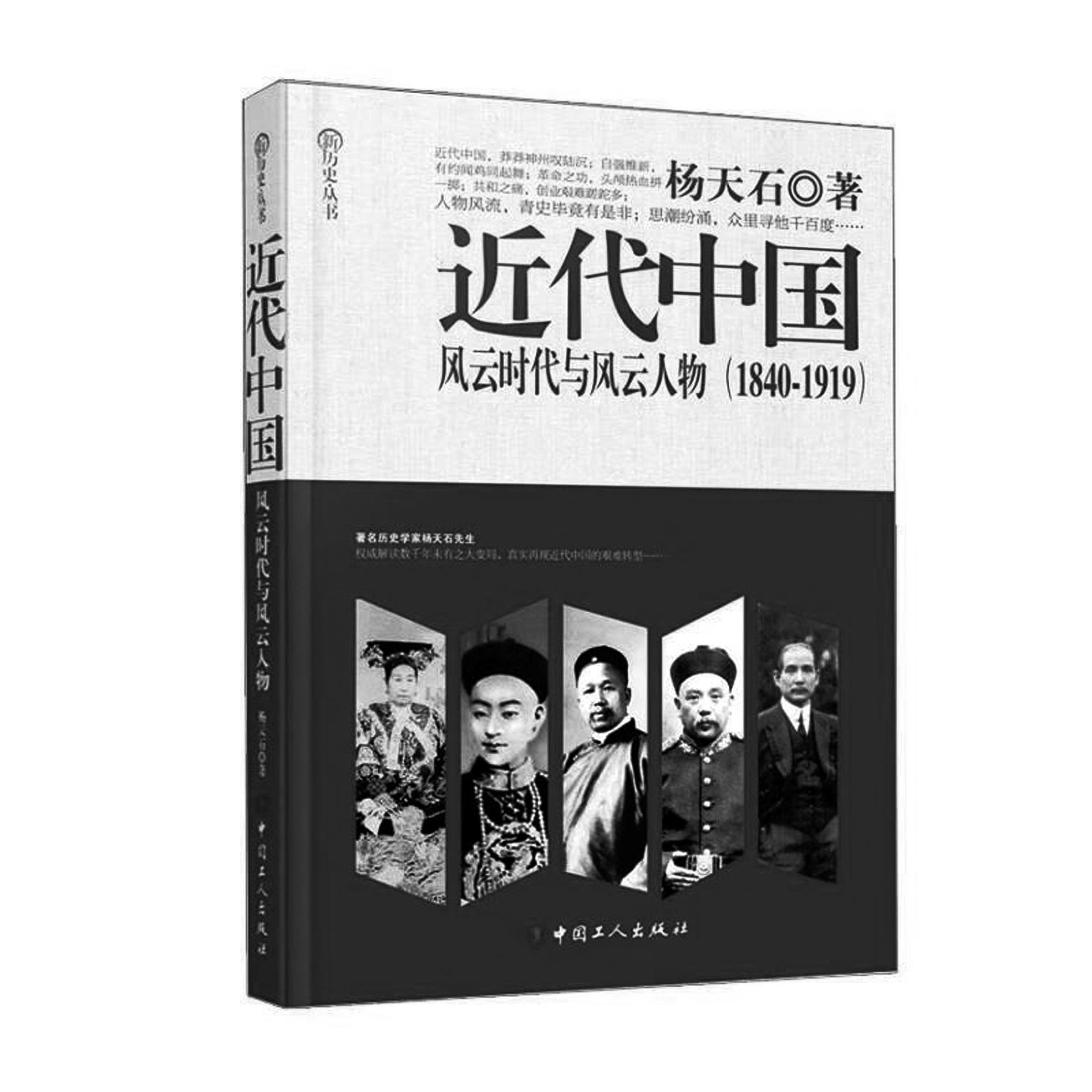

林则徐内心深处所冀望的,还是雷霆过后依然能够重整朝纲、澄清玉宇的皇恩雨露,然而历史学家杨天石先生在这本《近代中国:风云时代与风云人物》中却告诉我们,“青史毕竟有是非”,并且裁断“是非”靠的不是圣明君主,而是历史学家的敏锐、严谨与辛劳。

杨天石先生本书论述的时段,上起鸦片战争,下迄“五四”前后,是通常所谓“中国近代史”的年限。这一时段的历史书写,其实面临一种特别尴尬和矛盾的境遇:表面看来,相对于此后数十年,这个时段由于与当下的人事已有相当的历史距离,似乎有更为自由和广阔的言说空间,并且能够保持一种较为客观的立场,但实际上,在历史书写的背后,我们依然看到种种无形的桎梏。如何让历史真真切切地展现本来面目,洵非易事,也正因其不易,才更加彰显史学家的史识与史德。杨先生说:“一切史料都必须经过考证和检验,否则,我们就可能被虚假的东西牵着走,陷入迷宫而不能自拔。”寻常言说之中,良史的风骨与担当跃然纸上。

换个角度,辨别近代中国人事观念“真伪”之难,还与近代中国变革速度“快慢”相关。19世纪中叶以后的百余年间,中国人生活方式、价值观念变革速度之快、程度之剧,时常令人惊叹。

1903年,章太炎与康有为辩论中国革命问题,放之海内外英雄,将法国拿破仑与美国华盛顿奉为“魁梧绝特之彦”,称之为“二圣”,誉之为“极点”。康有为甚至认为,中国革命无法成功的原因,正在于一时产生不出华盛顿这样的伟人。世事茫茫,浮云苍狗,不想三四年间,两人的身价就大起大落。1907年,章太炎在东京《民报》撰文《官制索隐》,居然大笔一挥,“藉令死者有知,当操金椎以趋冢墓,下见拿破仑、华盛顿,则敲其头矣!”同一年,吴江柳亚子更是写下“华、拿竖子何须说?”在柳的眼里,当年人人称颂的元勋,此时已成为微不足道的小人。在杨先生看来,章太炎等人的急剧转变,固然与个人冲动、激烈和不无偏激的性格相关,但实际上体现的是近代中国时势转移之剧烈和迅速投射在知识分子身上呈现出的矛盾。

杨天石先生治中国近现代历史的卓绝之处,就在于他善于运用海外文献。即以这本《近代中国:风云时代与风云人物》为例,所利用的海外中国近代文献史料就包括:日本外务省档案藏孙中山谈话记录、日本外务省档案藏毕永年日记、日本外务省档案藏须磨村密札、日本国会图书馆藏井上馨文书、美国哥伦比亚大学珍本和手稿图书馆藏顾维钧档案,等等。

40多年来,杨天石先生之所以极其重视“海外访史”,主要原因在于:其一,近代中国和古代中国的不同点之一就是中国和世界的联系空前地增加了、复杂化了,真正成了“世界的中国”,可以说,近代中国社会发生的各种变化无不与国际格局息息相关,互为因果。因此,海外许多档案馆,例如日本外交史料馆、美国国家档案馆、英国伦敦公众档案馆、俄罗斯档案馆里,都保存着许多有关中国的官方文书。其二,中国近代史上有些重要的私人档案存放在海外,例如顾维钧、孔祥熙、宋子文的档案,都保存在海外。就本书来看,要研究中国近代史,就必须认真收集、研究海外各种有关中国的史料,这正是研究中国近代史主要的突破口之一。