□张无极

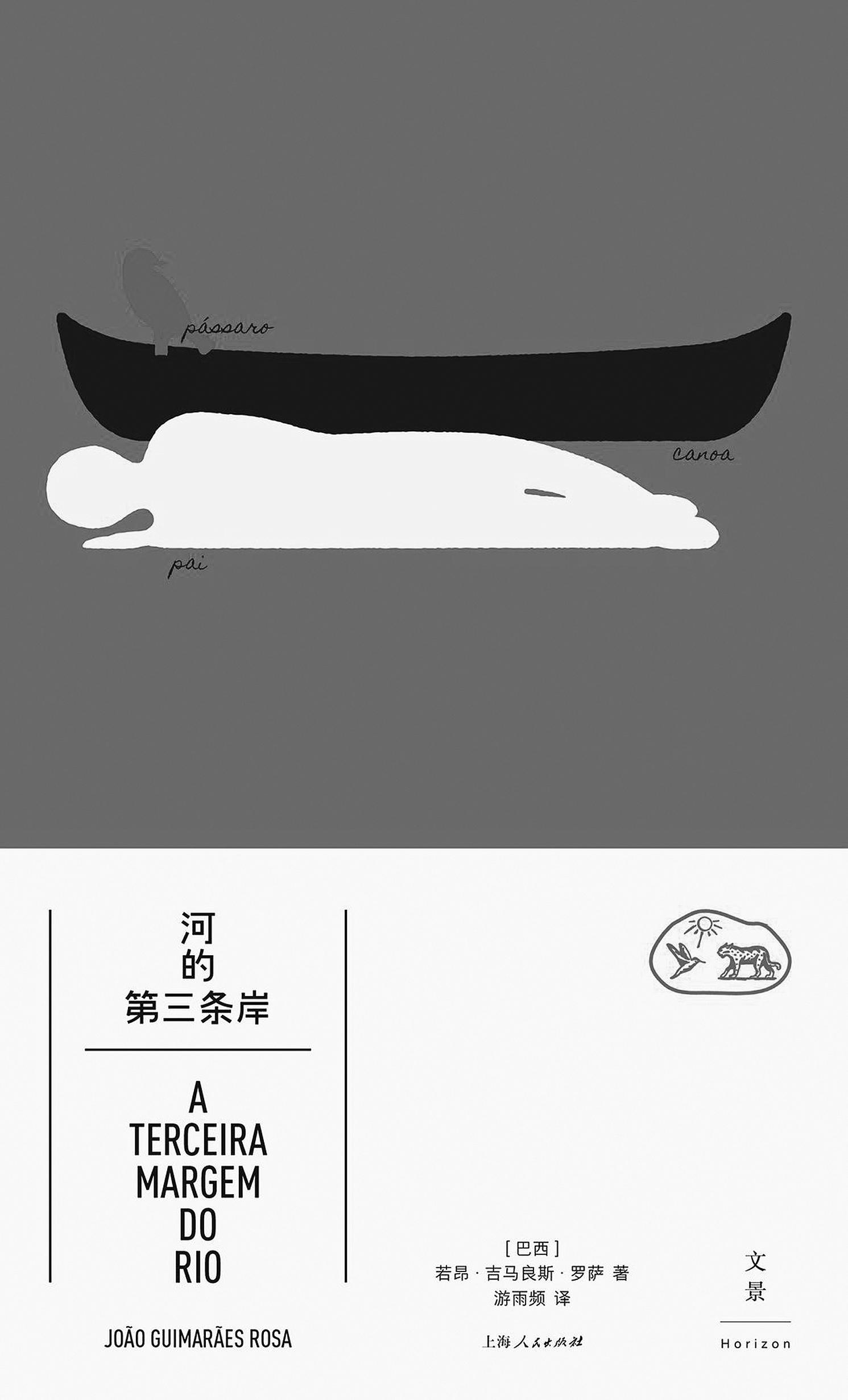

拉美作家若昂·吉马良斯·罗萨的《河的第三条岸》以其诡谲而诗意的叙事,在短短数万字间构建起一座关于孤独、逃离与存在困境的文学迷宫,令人难忘。这部作品没有波澜壮阔的史诗画卷,却以近乎残酷的细腻,将人类精神世界的隐秘褶皱一一展开,让读者在阅读的过程中,仿佛置身于永不停歇的河流之畔,直面内心深处最难以言说的困惑与挣扎。

罗萨笔下的河流,绝非简单的地理意象,而是一个具有强大吞噬力与包容性的哲学符号。它蜿蜒流淌,既是生命的滋养源泉,又暗藏着未知的危险,恰似人类生存境遇的缩影。在故事中,父亲突然驾着小船消失在河面上,从此与陆地断绝联系,这条河流便成为了分隔两个世界的界限。

河流的流动性赋予其永恒的不确定性,水面上的波纹与漩涡如同命运的无形之手,不断改写着生活的轨迹。父亲选择的小船,在宽阔的河面漂荡,既没有明确的目的地,也没有归期。这种漂泊状态,打破了陆地生活的秩序与规律,就像存在主义哲学中强调的“荒谬”——人在世界中找不到既定的意义和方向,只能在无尽的漂泊中摸索。河水的流动吞噬了父亲的过往身份,他不再是家庭中的丈夫、父亲,而是成为了一个纯粹的“存在者”,在河流的怀抱中重新定义自己与世界的关系。

同时,河流又承载着希望与救赎的可能。对于岸上的家人而言,父亲的小船是一个既渴望靠近又充满恐惧的存在。他们在岸边守望,试图理解父亲的选择,却始终无法跨越这条河流的阻隔。河流成为了沟通的障碍,也是情感投射的载体。家人们将对父亲的思念、困惑、怨恨等复杂情感,都倾注在这条河流之上。

父亲驾船离去的行为,构成了整部作品最具冲击力的核心事件。他的消失没有任何征兆和解释,仿佛是对世俗生活的一场突然叛逃。在现实生活中,父亲被各种身份所束缚,他是家庭的支柱,承担着维持生计、养育子女的责任。然而,这些身份如同沉重的枷锁,逐渐吞噬了他的自我意识。

父亲选择河流作为逃离的路径,是对自由的一种极端追求,但这种自由也伴随着巨大的代价——无尽的孤独。在河面上,他没有同伴、没有交流,只有河流的低语与自己的思绪相伴。他的逃离,引发了家人的困惑与痛苦,也在社会中引起了轩然大波。然而,父亲对这些外界的反应似乎毫不在意,他沉浸在自己的世界里,执着地在河上漂荡,这种固执的坚持,让他的形象充满了神秘色彩,也让读者不禁思考:他究竟在追寻什么?

对于家人来说,父亲的逃离成为了他们生命中无法愈合的伤口,同时也成为了一种精神上的执念。儿子在成长过程中,始终无法摆脱对父亲的关注,他试图理解父亲的行为,甚至在内心深处对父亲的选择产生了向往。这种矛盾的情感,反映出人类内心深处对自由的渴望与对现实责任的纠结。儿子在岸边的守望,既是对父亲的等待,也是对自我内心矛盾的一种挣扎。他既想像父亲一样逃离,又无法割舍岸上的生活,这种两难境地,深刻展现了人类在面对自由与责任时的普遍困境。

罗萨在《河的第三条岸》中采用的沉默叙事手法,堪称神来之笔。整部作品中,人物的对话极少,更多的是通过细腻的心理描写和环境渲染来传递情感与思想。这种沉默不是语言的匮乏,而是一种刻意的留白,如同中国水墨画中的空白之处蕴含着无限的想象空间和深沉的意蕴。

父亲自始至终没有解释自己离开的原因,他在船上的生活状态也只是通过家人的视角进行模糊的描述。这种不确定性,让父亲的形象变得愈发神秘,也引发了读者无尽的猜测与思考。家人在面对父亲的沉默时,同样选择了沉默以对。他们没有激烈的争吵和追问,而是在默默的守望中,让情感在岁月中沉淀。这种沉默的互动,进一步强化了作品中孤独与疏离的氛围。

罗萨没有给出父亲离开的答案,也没有描述人物最终的命运归宿,而是让故事在一种开放的状态中戛然而止。《河的第三条岸》以其深邃的隐喻、独特的叙事和对人类存在困境的深刻洞察,成为了一部不朽的文学经典。罗萨用文字编织出的这座关于孤独与追寻的迷宫,让每一位读者都能在其中找到自己的影子,直面内心深处的困惑与挣扎。它提醒着我们,在生活的河流中,我们或许都在寻找着属于自己的“第三条岸”,在荒诞与迷茫中,不断探索生命的意义,在孤独与沉默中,追寻着那一丝微弱却永恒的光芒。