□张怡微

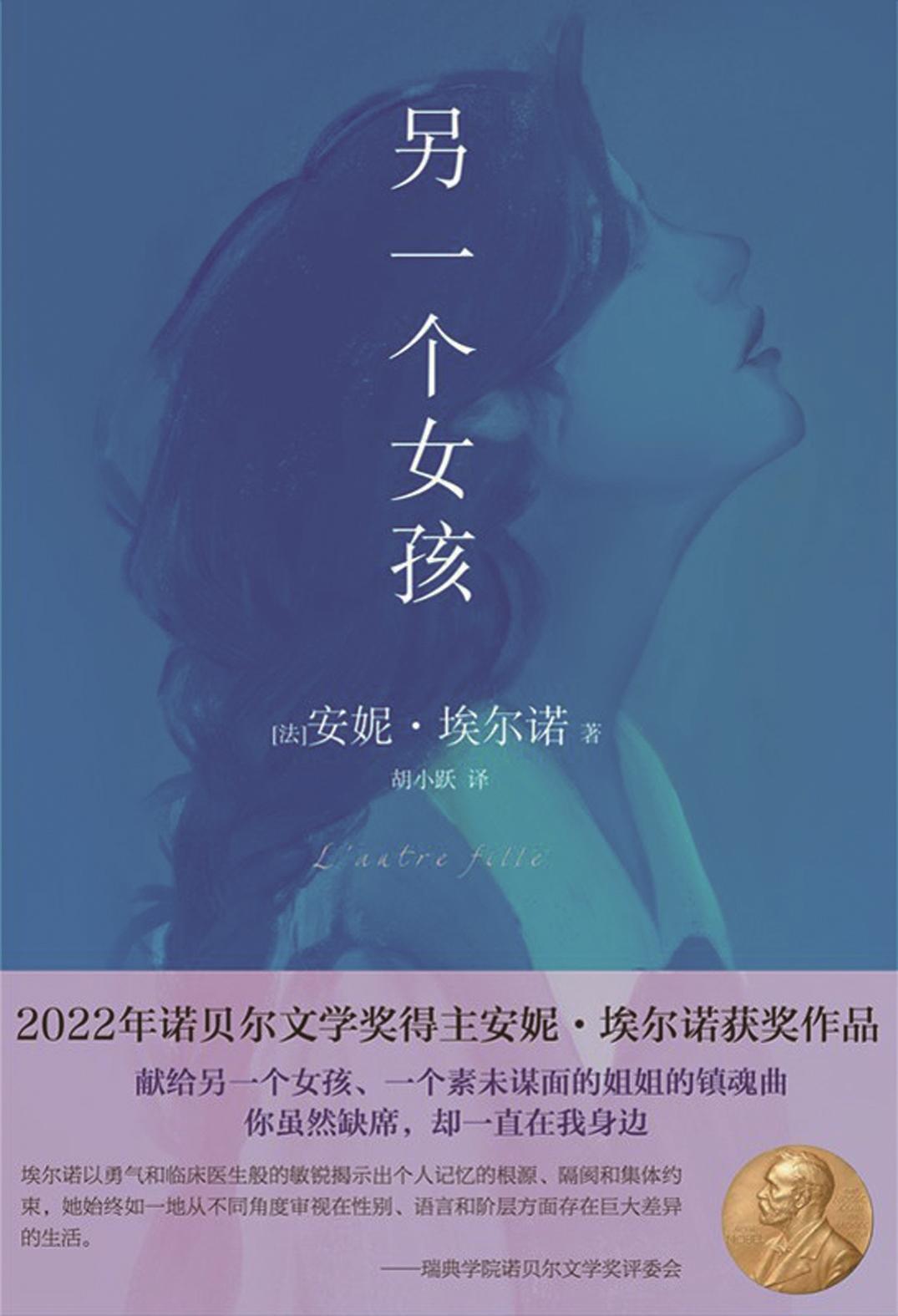

年前张悦然找我填写一个问卷,是一些关于女性自传体小说的问答题。我填了很久,甚至很长时间答不上几个字。想了很多问题,尤其是关于2022年诺贝尔文学奖的得主、法国作家安妮∙埃尔诺,及她基于自身经历的多部创作。

虽然感觉十分尴尬、又很怕被误解过于自恋,安妮∙埃尔诺的出身背景和早年人生经历和我有极为相似的部分。例如出身工人家庭、偶然念私立中学、成为文学老师、除了教书之外投身写作、居然还没有饿死……甚至是被疯疯癫癫的亲戚告知自己不是父母唯一生育过的孩子,也勾起了我很不愉快的童年回忆。

“候补式的出生”无疑是要提醒:我们的存在是如此偶然。正如《另一个女孩》中安妮∙埃尔诺写的那样:“我的生是用你的死换来的”。这样的故事是那么普遍,普遍到我们甚至忽略了时代背景、文化禁忌,以及尚未被习得的现代心理学常识:为什么这个幽灵般的姐姐让她如此痛苦呢?因为这幽微地关系到孩子对父母无条件的完美信任在姐姐突然出现的那一刻灰飞烟灭。安妮在听到那个消息的瞬间,心中坚固的部分崩塌了,这既是情感层面上不幸的开始,换一个角度说,也是“文学”这看似高不可攀的事业萌芽于一个工人家庭的神秘开端。她开始思考自己的生活圈不被鼓励思考的问题:我是谁,我为什么来到这里,我为什么要这样活着,我们为什么要经历这样的痛苦?以上的素材,在安妮∙埃尔诺的作品《一个男人的位置》(写父亲)、《一个女人的故事》(写母亲)、《一个女孩的记忆》(写自己的青春期)及《另一个女孩》(写早夭的姐姐)中均有成熟的表达。我很喜欢这几部作品的结尾,作家图穷匕见,写父母对自己的祝福是那么残酷:“或许,他最大的自豪,甚至他存在的证明,就是我已经属于曾经蔑视他的那个世界。”(《一个男人的位置》)

有读者尖利地评论安妮∙埃尔诺就是法国“莱农”,乍一看有点道理。“莱农”是《我的天才女友》中的主角之一,她有一个“天才女友”叫“莉拉”。在贫穷的意大利那不勒斯,“莉拉”野蛮生长,写作、制鞋、当肉联厂工人,甚至还能学习编程。同样出身底层的“莱农”则通过平凡的高等教育完成了保守路径中的自我实现。“莉拉”是更文学性的人物,“莱农”则符合主流趣味地靠记录“莉拉”谋生:不是把“莉拉”当素材,就是把“莉拉”当论文中的受访者。这也是当下受过教育的年轻人最熟悉也最不道德的知识生活。和安妮∙埃尔诺许多作品中的女主人公“安妮”一样,“莱农”后来嫁入一个知识分子家庭生儿育女。刻薄地说, “莱农”经过不懈努力、最终成为了一个十分无聊和不怎么快乐的小知识分子。不管是法国“莱农”,还是意大利“安妮”,这些可以预判的人生发展在性别不友好的环境中,居然可以成为传奇,其实是很讽刺的事。

幸好在文本之外,社会学意义上“安妮∙埃尔诺”这样的女孩并没有满足于此,她没有被真正收编。一些不好听的标签一直萦绕在她的周围,她毫不避讳把它们放到台前。这种暴力真相在安妮∙埃尔诺笔下十分明朗,即“安妮”父亲所认为的“你配享受这样的生活”的幌子并不可靠,受辱和羞耻的感受才是普遍的。阶级移民和任何形态的移民一样,有足够的霉运亲历丑陋的人类世界。这些想法在安妮∙埃尔诺的许多访谈中都有体现,例如她说诺贝尔文学奖分散了她的生活,更重要的是,获奖并没有改变她的处境。

初读安妮∙埃尔诺时,我的感觉并不惊艳。因为不懂法语,也许会有大量意义的损失。她写的都是我最熟悉的那种平民生活外观。但我仍然被她深深吸引,因为阅读她,我甚至有动力去找出了大学时期精读过的旧书,法国哲学家卢梭的《论人类不平等的起源和基础》。可以说,是故事帮助我们重新了解人类,而了解人类之后,才能了解不平等公约是如何渗透至社会结构的方方面面。如果安妮∙埃尔诺放弃了抵抗,那么她就是“莱农”;她没有,那便不是。或者说,她只是把自己作为方法,使得“安妮”成为一种全世界范围的普遍的处境和可能性。《另一个女孩》是与我擦肩而过的经验素材。我放弃了它,但安妮∙埃尔诺重新研判了“替代的生命”背后的社会学意义,例如为什么家里只能有一个孩子,为什么另一个孩子会有如此深切的嫉妒心和罪恶感。平行世界中有许多“安妮”正在面临以身犯险的各种危机,通过个人记忆为桥梁,进入公共生活,包括进入不熟悉的阶层,进入不受欢迎的意识形态,进入自由情欲的惨烈后果。比起“阶层移民”的标签,安妮∙埃尔诺处理身体、生育和法律及社会习俗变革的紧张关系,显然更有先锋的意义。

她一直没有变,她说:“我为我的阶级复仇写作。”让我想到陈映真的《山路》,以及其他种种。