□陆远

终其一生,作家约翰·威廉斯在20世纪美国文坛很难称得上一流角色。尽管毕生从事创意写作的教学,也曾问鼎美国文学最高奖国家图书奖,但在其生前,威廉斯始终为自己作为一名小说家没有受到足够的重视而耿耿于怀。但在其内心,作家始终对自己作品(尤其是《斯通纳》)的价值保有高度的自信。

历史的评判是公正的,时间没有辜负威廉斯,在他去世后的第12年,《纽约书评》出版社主编埃德温·弗兰克无意中从一位旧书商那里得知这本只印刷了不到2000册的小说《斯通纳》,“20世纪美国文学一颗伟大的沧海遗珠”被就此打捞出水。在此后的数年里,《斯通纳》在欧美文学界的声誉和市场表现达到顶峰,既叫好又叫座,受到专业评论人和普通读者的一致推崇。一个被屡屡提及的“天文数字”是,在人口不到1700万的荷兰,这本书至少发行了50万册。2015年,《斯通纳》被译介到中文世界,同样引发巨大关注——我阅读的这本是2016年初版,而到2020年已经重印了14次。

有意思的是,《斯通纳》在初版50年后获得的这次巨大成功,与其平淡无奇的叙事风格和主人公味同嚼蜡的人生经历,形成一种奇妙的对照。20世纪60年代,西方世界波诡云谲,方兴未艾的反战斗争、民权运动和嬉皮风潮在大西洋两岸卷起惊涛骇浪,欧美小说叙事革命犹如巨大的旋涡,更加令人目眩神迷。但《斯通纳》却对当时人们关心各种现实问题都不关心(这也是它在第一次问世时铩羽而归的主要原因),作者摒弃了几乎所有文学技巧,老老实实地叙述了一个老学究“平凡而失败”的一生。

出身稼穑艰辛农家的少年斯通纳,因为偶然的原因进入大学农学院,却在文学概论课上发现了一整个广阔的精神世界,并有如天启般地发现了志业所在,也第一次触碰到真正的“自我”。文学彻底改变了斯通纳的人生轨迹,他获得了大学终身教职,迎娶了门户并不相当的上流社会小姐。然而斯通纳很快发现,崭新的婚姻与学术生活的缺憾和禁锢并不比少时的农场世界更少。从世俗的角度看,斯通纳自那以后的人生无疑是失败的:他的婚姻从蜜月期就开始宣告破裂;女儿不堪母亲的摆布,不惜以故意怀孕的方式逃离监狱般的家庭;在和同事的学术争斗中,坚持原则的斯通纳败北,两人从此势如水火,斯通纳的事业再无起色,终生都只是一个边缘化的助理教授……

与这个表面看上去黯淡灰色的人生故事相反,作者威廉斯本人并不认为斯通纳是一个失败者,在他心中,斯通纳“是个名副其实的英雄”,“显然,他的生活比大多数人要好。他做了自己想做的事情,他对自己所做的事情也充满感情,他觉得自己的工作意义重大……工作给他某种特别的身份感,成就了他的自我。”威廉斯赋予主人公的姓氏Stoner,直译就是“石头人”,这是一个相当明显的比喻。为了阻止一个只想把博士学位当作敲门砖的学生通过论文答辩,斯通纳不惜与同事决裂,公开表示“说穿了我就是想阻拦他拿这个学位”,因为这样的投机分子“要是当上教师,那将是一场灾难”。这时的斯通纳,仿佛一块真正的顽石,斧不能劈、火不能烧,在人伦与人际的罗网中,以不辩解、不抵抗、逆来顺受默默前行的姿态显示顽强的意志,守护身后精神世界的大门,抵抗现实世界的入侵。用他自己的话说,“大学就像一座避难所,一个远离世界的庇护所……我们不能让他进来。因为我们这样做了,我们就变得像这个世界了,就像不真实的,……我们唯一的希望就是把他阻止在外”。在捍卫“自我”的战场上,斯通纳始终孤身一人,在与生活的抗争中,他节节败退,却从来不曾退缩。更重要的是,经由自己的痛苦,他真切理解了这个时代共同的痛苦。

斯通纳始终记得面对自己是否该投身一战战场的征询时,导师阿切尔·斯隆对他说的话:“你必须牢记自己是什么人,你选择成为什么人,记住你正在从事的东西的重要意义。有很多人类的对抗、失败和胜利,并非军事之争,史书中也没有记载。当你试图决定要做什么的时候要记住这个。”这几乎可以看作《斯通纳》全书的核心。威廉斯正是要借此唤醒读者发自内心的省思,去评判在整个人生的意义上,究竟何为失败,何为胜利。

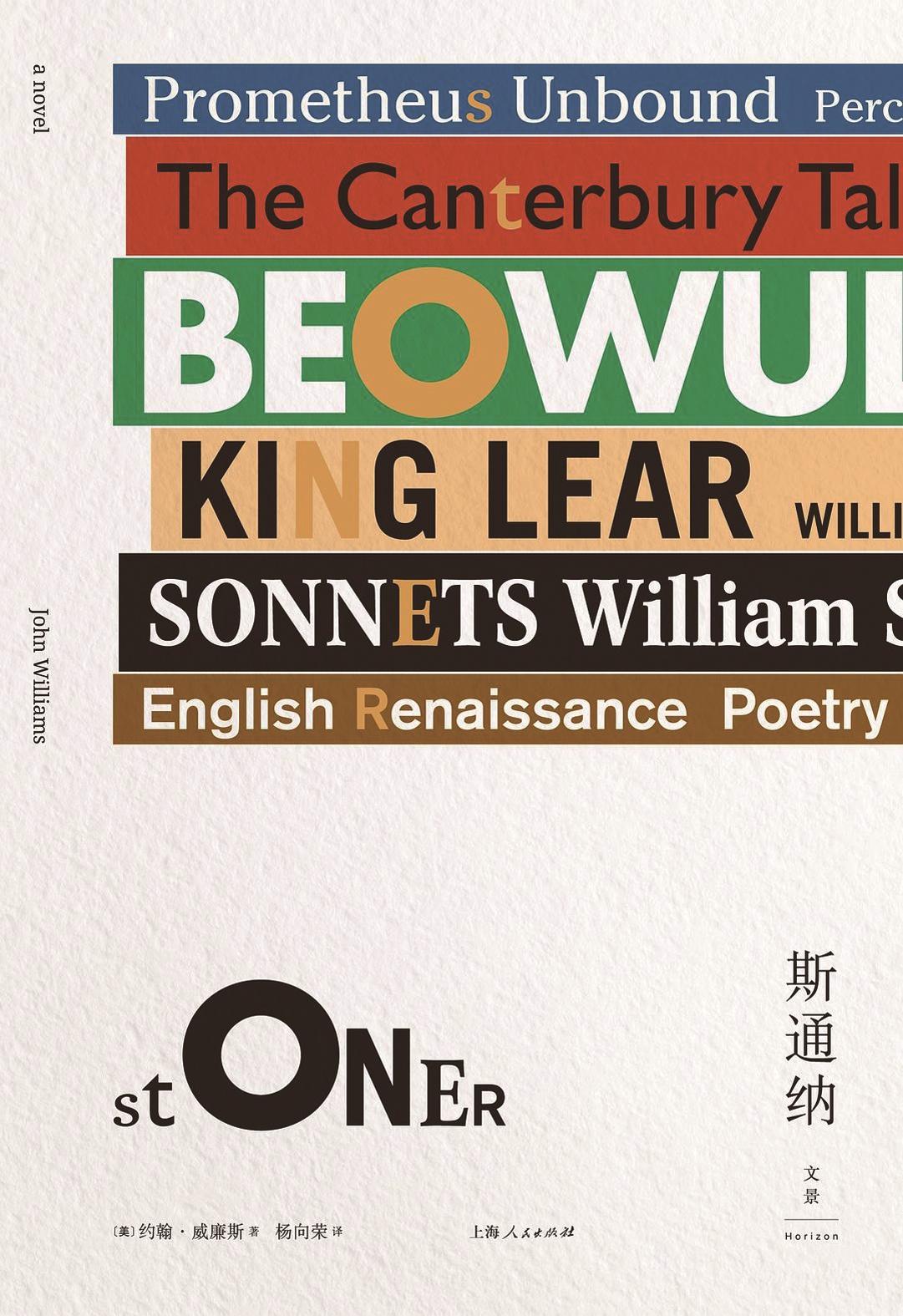

斯通纳精神世界的大门,因为当年导师大声诵读的莎士比亚第73首十四行诗而打开,尽管那时斯通纳根本无法解释这首诗的含义。回望人生,斯通纳应该会感叹自己何其幸运,因为这世上的大部分人,终其一生或许都没有机会推开那扇门,去体会更深刻的悲伤与喜悦。当生命走到终点时,斯通纳终于明白,那扇门后的生活,是“唯一不曾背叛过自己的生活”。