□蒯乐昊

这些年读长篇小说越来越成为一件值得郑重的事情,但黎紫书二十八万字的《流俗地》却让我结结实实地读了两遍,正打算开始第三遭。

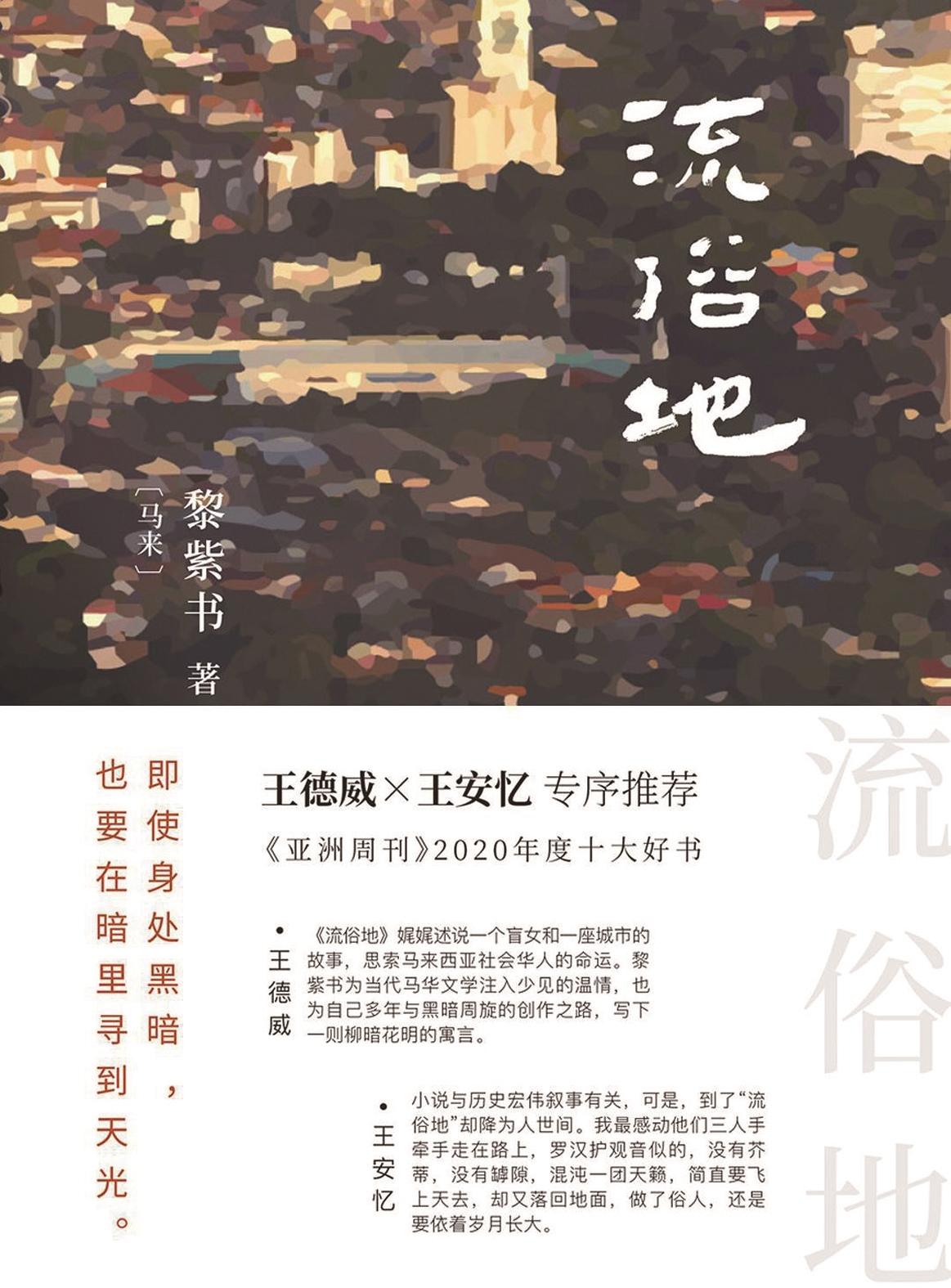

在评论界,《流俗地》反响不俗,王德威、王安忆等人都盛赞此书是不可多得的上佳之作。作为马来西亚华语作者,黎紫书自写作以来胜绩不断,花踪文学奖、联合报文学奖、时报文学奖、大马优秀青年作家奖、南洋华文文学奖、“红楼梦奖”等重要奖项悉数收入囊中,但她长达二十五年战战兢兢,以文学“素人”自惭,直到写完《流俗地》,才长舒一口气,认为从此终于可以担得起“小说家”这三个字了。

黎紫书笔下的流俗之地“锡都”,原型就是她的家乡怡保,因此她有“吾若不写,无人能写”的使命感。这座马来西亚北部山城以锡矿驰名,一两个世纪以来,采矿垦殖的移民陆续到此,亦带动其他行业,形成丰饶生态,华洋杂处。马来人、印度人、华人、印尼人、孟加拉人,携带各自文化基因,在这里形成一个纷繁庞杂的多元族群社会,仿佛大江大河的合流处一般。

小说主人公银霞是个盲女,她生活的近打组屋,又称为“楼上楼”,正是南洋社会底层的典型形态——不了解马来西亚的读者,也可以比照香港周星驰电影中的“九龙城寨”展开想象:贫穷逼仄的热带笼屋,重重叠叠,寄居在里面的所有人,是不得不向生活低头的人,但谈起来也都会说:谁能一辈子住在这种房子里呢?更有失意者常常选择此地来跳楼,女鬼们带着一世的冤屈阴魂不散。为了杜绝惨案,近打组屋后来加装了铁丝网,让这里显得更加绝望、压抑,形同牢笼。

银霞、细辉、拉祖三个年龄相仿的孩子在组屋长大,人称“铁三角”。银霞目盲,无法接受教育,但依然聪明过人,印度男孩拉祖懂她,常用印度智慧之神迦尼萨来提醒她,象头神断了的右牙,象征着为人类做出的牺牲,凡有残缺者,必是为人牺牲过了。一次打赌中,银霞赢得奖品——一块电子手表,但出题者却执意把手表送给拉祖,理由是银霞根本看不了手表,给她也是浪费。只有拉祖坚持把手表戴到银霞腕上。她始终保留着这块表,直到电池耗尽,塑胶带发黏,也不肯丢弃,妹妹问她到底在纪念什么,她说,纪念拉祖,提醒我拉祖是一个光明的人。对先天盲者来说,“光明”究竟为何物?细辉是学电机知识的,他告诉银霞,组屋里一直嗡嗡作响、类似宇宙之初的“埯”声,是日光灯管镇流器发出的声响。从此,“光明”有了听觉上的指标,只要听到那个声音,黑暗中的银霞也知道有了光。

《流俗地》虽然用力在“铁三角”的成长,但并不仅仅只书写这三个人,它更像是一幅长卷浮世绘,是马来社会的众生相:来自渔村,傍上拿督后摇身一变成社会名流的莲珠;永远横眉竖目,最后咳死在血污之中的何门方氏;因寡情导致学生横死,自己也陷入噩梦的婵娟;两度嫁人,投靠黑帮人物才换得晚景安稳的马票嫂;丧偶式婚姻的牺牲品梁金妹;所爱非人,葬送了一生幸福的惠兰;十六岁就大起肚子的春分……跟前景里的这些一咏三叹的女人相比,男性更像舞台远处影影绰绰的背景:因为不伦恋、铤而走险混进黑道的大辉;开着老掉牙出租车乘机撩骚的老古;独自一人抚养女儿长大的叶公……无数凡俗小人物的命运不舍涓滴,泥沙俱下,也像一万条河流奔向大海。

黎紫书笔下的爱情更见功力,几乎全程不动声色。在银霞静水流深的沉默缱绻里,细辉笑或不笑,楼梯间的气味是不一样的,她看不到,但是她闻得到。后来这种谦卑的暗恋转移到老师伊斯迈身上,盲人点字机帮她记下无法递送的情书,老师笑起来的时候,她能感受到空气中的变化,世界会滑向一边,逐渐倾斜。最让人惊骇的是,银霞的命运如同刺客图穷匕见,一直被蒙在鼓里的读者,直到小说的三分之二处,还把银霞看成一个清汤寡水无故事的女同学,小说家似那种嘴巴严极了的地下分子,始终咬紧牙关,一次只吐露一点点,直至终局才渐渐揭开惊天真相。

真相是在一片漆黑的故障电梯里被说出来的,唯一的听众,就是小说接近尾声时方才出现的顾老师,仿佛天降救赎者。他与银霞分头饲养的猫咪,白天叫作“疤脸”,夜晚叫作“普乃”,最终合二为一,团圆了日夜,弥合了人世间一切残缺。

顾老师的名字叫:有光。