□夏雪飞

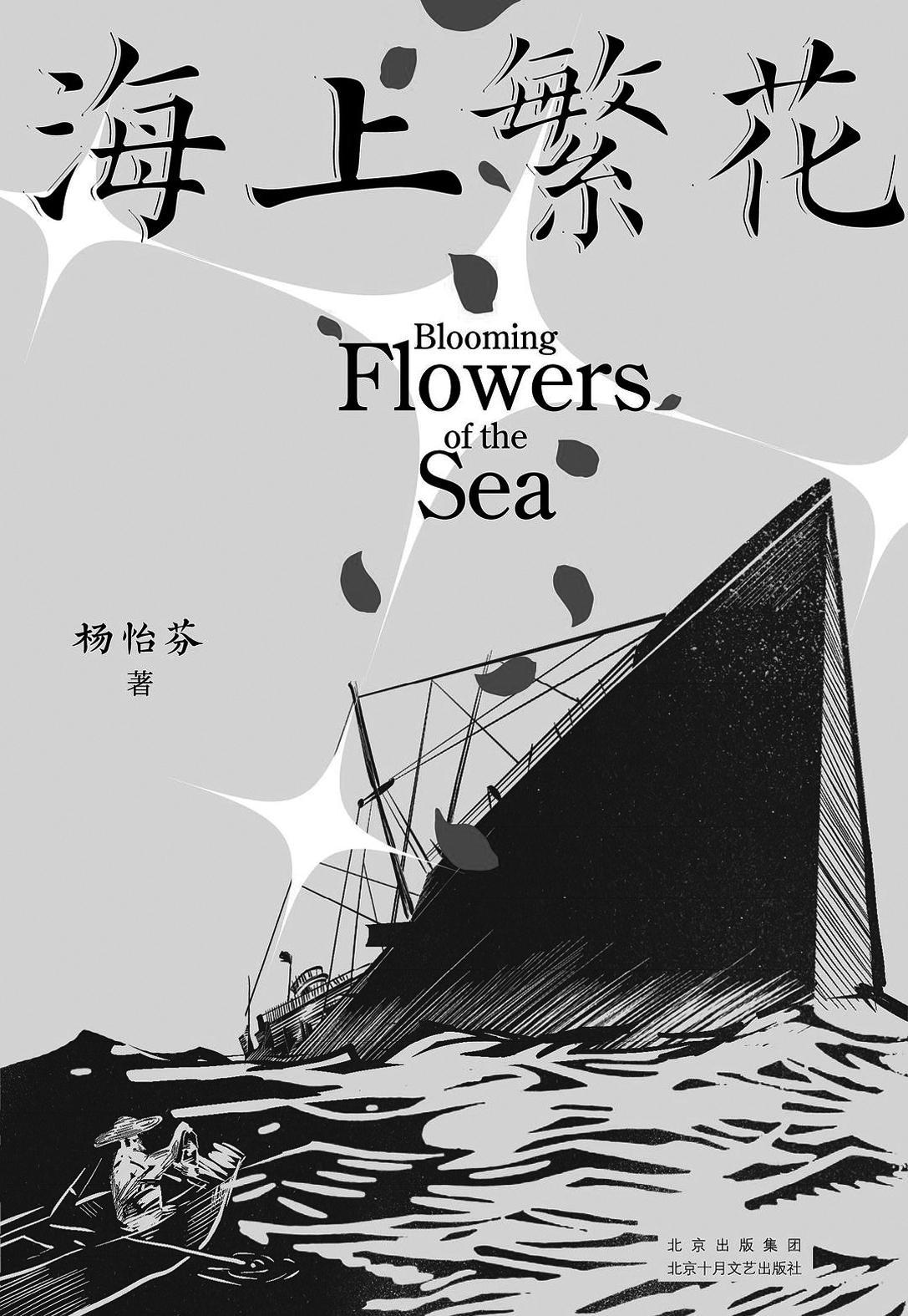

《海上繁花》是杨怡芬第二部长篇小说,与其第一部长篇小说《离觞》一样,二者都以战争为题材。

写战争,可于其中见悲欢聚散、见人性明灭;可触摸历史的脉搏,可倾听当下的晨曦;可是白骨如山、硝烟蔽日的战场,也可是乡野农妇那无人听见的心底的裂帛之声。在和平年代写战争,却又似乎有些涉险,因为一不小心,这类题材的小说要么会在历史和当下筑墙,在历史这面镜子中隐现的,仍然只是那个时代的魅影;要么以当代为尺规,丈量历史的纵深,却又显得力不从心。杨怡芬却避开了这些险路,她走了一座独木桥,用评论家方岩的话说,是“重建历史与当下的关系”。《海上繁花》中,战争让人流离失所,让人成魔,让“里斯本丸”号航船成为地狱,然而,在至恶的深渊边缘,有微弱却灼热的光亮照入,这光亮,便来自杨怡芬的故乡,浙江舟山。舟山,是二战中“里斯本丸”号沉没的海域,也是杨怡芬的故乡,她出生长大和生活的地方,她对她的故乡有执念,舟山如同她的花园,斗转星移中,他们彼此凝视,她所有的文字也在其中缓缓生长、绽放。

“日暮乡关何处是”,古人的回望故乡,是立于异乡残阳的山顶对故乡方向的长长叹息,是怅惘,也是对前途未卜的一颗悬心,车马很慢,把故乡慢得回不去了,于是故乡变得虚妄,虚妄得仅仅是一个地名或者故人的面庞而已。杨怡芬却偏要写一个实实在在的故乡——舟山东极青浜岛,她在地理的坐标系中反复为这个小岛作标注:它距“里斯本丸”号沉没海域两海里;它周围有新四军革命根据地、有秘密抗日力量;在地图上,它是紧挨着沦陷区上海的一个点。“里斯本丸”号沉没时,青浜岛的渔民在日军的枪林弹雨中救下了三百多位英军战俘,大部分战俘被后来登岛的日军带走,但有三位幸运者伊恩、约翰以及凯文却被渔民阿卷一家掩藏,他们从青浜岛出发,翻山越岭,去往大后方,去往以后的人生。每到一处,遇新景,伊恩都在心底做个对比,比起青浜岛,这里如何如何,睡梦中,他梦见阿卷和阿元,他醒来时觉得,“那是阿卷他们在担心他”。渐行渐远中,伊恩们对青浜岛这个“来处”的回忆却越发坚实,它仿佛时时发出“召唤”,召唤伊恩们返回这个给予他们第二次生命的“故乡”。

《海上繁花》中,青浜岛的渔民们反复说着“救人一命,天上一星”这句话,因了这句话,他们在沉船那巨大的漩涡面前,向落水的战俘们伸出了手。这些战俘,却曾经在鸦片战争中给渔民们留下伤痛,这些伤痛,未被提及,不是被遗忘,而是在舟山渔民巨大的神圣与善意面前,伤痛只是伤痛,它驻守在本源的意义上,不被衍化,不被阐释。人于大地上劳作,面朝黄土,天空之遥,足以让人绝望,然而,青浜岛的渔民们却说,只要有足够的善意,就能成星,成神,空间的距离因“我”而拉近,天地人神在青浜岛渔民伸手拯救他人的瞬间,被还原成自然,还原成道,成一。于是,舟山就越出了实体的庇护所的意义,而是被点亮,成为了精神的居所。伊恩等人启程前往大后方前,为了让他们在一众本地护送者中间不那么显目,阿卷的母亲用草木灰涂黑他们的脸,杨怡芬如此描写阿卷的母亲:“眼神软软地望着他们”。这无疑是一处细致的文笔,却也是身为女作家的杨怡芬写战争的特别之处,在触及地狱的最深处时(日本军人向船舱内渴望饮水的战俘撒尿,看他们误饮后取乐;沉船后,战俘们漂在海上,日军朝战俘们开枪;地狱航船中有战俘杀同伴饮血解渴……),一旦踏上青浜岛,一切又能被“软软的眼神”所化,因为慈悲,所以能化万物而不牵强。

“里斯本丸”号沉没在舟山海域,连同它一起沉没的,还有数百个年轻人,他们是母亲的儿子,是妻子的丈夫,是孩子的父亲,是年轻姑娘遥望着的爱人,他们沉睡在海底,连同他们的未来。杨怡芬是悲悯的,她写他们,却又很克制,她不忍打扰他们。在小说中,她写潜水队想去海底探沉船,但都以失败告终,海底洋流推开那些探寻的潜水队员,它要护佑着“里斯本丸”号,它要以最强大也最柔软的海水护佑海底灵魂的安宁。舟山,于“里斯本丸”号上所有的战俘来说,已是故乡,就是故乡。