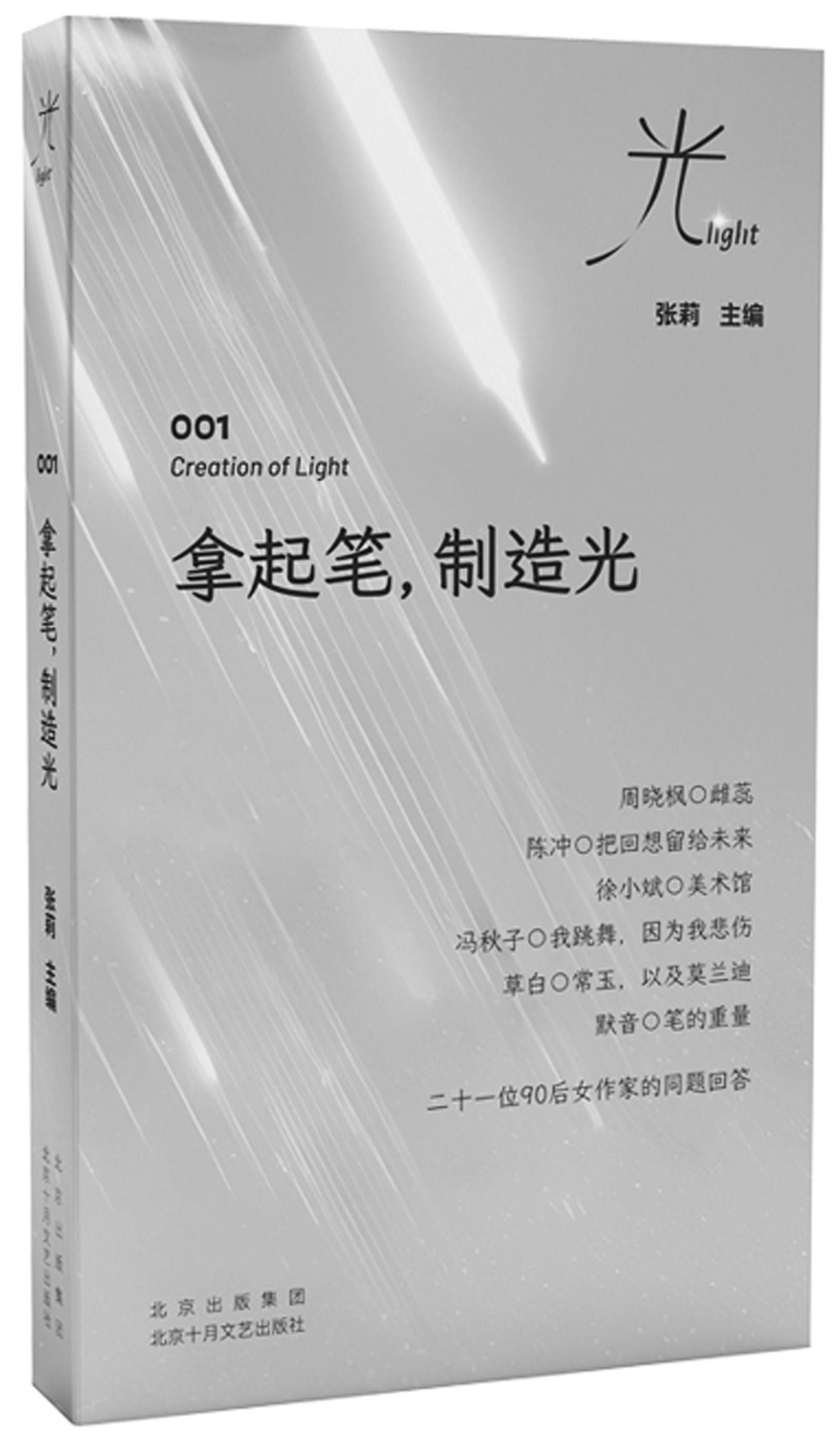

《拿起笔,制造光》是北京师范大学教授、著名评论家、鲁迅文学奖得主张莉主编的“光”系列女性主题书的第一本,结集了六位女性艺术家的散文作品,讲她们和艺术的相遇。比如,周晓枫的《雌蕊》写她当年迷恋过的女作家,陈冲的《把回想留给未来》写她拍电影的经历,徐小斌的《美术馆》写看展经验。此外,该书还特别收入了21位90后女作家的关于“性别观”的同题回答。近日,该书分享会在北京举行。

现代快报/现代+记者 陈曦

为何需要女性文学?

张莉一直关心中国的女性写作。2004年,张莉读博期间开始致力于研究第一代中国女作家,探寻现代意义上的中国女性写作是如何发生的。2019年,在朋友的协助下,张莉开始进行“中国女性文学年选”编撰工作,将每年散落在网络和各种报刊的女性短篇小说放在一起,形成了多声部的女性声音,以此呈现中国女性文学的发展脉络。

2018年,张莉向127位当代中国作家发起了“我们时代的性别观调查”,被认为是中国现当代文学史上第一次针对作家发起的性别观调查,引起广泛社会关注和影响。收入《拿起笔,制造光》中的《二十一位90后女作家的同题回答》,是2018年调查的延续。在张莉看来,五年来当代文学现场出现了许多优秀的女性写作者,她希望呈现她们对女性文学、性别等的理解。

张莉表示,女性真正拥有写作权利的历史并不长。“历史上出现一个家喻户晓的女作家何其难!李清照要有一个有钱的爸爸,她的爸爸要很爱她,鼓励她写作。她结婚了,丈夫欣赏她的写作,爱惜她的才华,他不需要她生小孩,还能纵容她喝酒,李清照很多的诗都是喝着酒写下的。这样的女性完全是在规则之外的,在世界文学史上都极其少见。”为什么近百年来出现这么多的女作家?“女作家们不是横空出世的。因为有‘不缠足运动’、有‘兴女学’;因为有‘五四’新文化运动、‘男女同校’,新的现代意义上的女作家出现了。”

为什么我们今天需要女性文学、需要强调女性文学?“过去,文学标准很大程度上是由经典男作家确立的。直到门罗、奥斯汀这些伟大女作家的出现,她们带来新的标准,人们才发现,原来好作品也可以是这样的。当标准越来越多元的时候,也就拓展了我们对文学的理解。”

何为“新女性写作”?

2019年以来,张莉一直在提倡“新女性写作”。那么,何为“新女性写作”?为何要强调“新”呢?

张莉表示,她所期待的新女性写作,是要能够打破人们对于女性写作的刻板化理解,比如只能写家庭、爱情、婚姻,女性是软弱的、哭泣的、情绪化的等等。

首先,新女性写作把女性置于整个社会关系当中去理解。“她可以和男性产生各种纠葛,更重要的,她所要面对的是整个社会、整个大自然,乃至整个宇宙。她的天地是非常辽阔的。按照这样的标准,李娟《我的阿勒泰》就是非常典型的新女性写作,而在以前,我们并不将其当成女性写作。”其二,新女性写作是艺术性写作,不是控诉式、哀嚎式、以受害者或第二性的思维去写作。“它冷静、克制、充满艺术性地去书写自己在这个世界上遇到的所有事情。”其三,新女性写作并不把女性想象成一个完美的人。“女性固然是某某的妻子,某某的母亲,但是,她们也是创造价值的独立个体。”

张莉心目中的“新女性写作”,不只要写出“一个人的房间”里的挣扎,写出她们的势单力薄与幽微人性,更要写出她们的力量,写出她们对现实生活的直面与承当。

周晓枫的《雌蕊》以近五万字的篇幅讲述了作者对于诸多西方女作家们的阅读体验,从杜拉斯、西尔维娅·普拉斯、奥康纳、茨维塔耶娃到苏珊·桑塔格、尤瑟纳尔、安吉拉·卡特,她们文字的光亮都曾照耀她一段的旅途。“每当我拿起笔的时候,可以创造自己的节日,好像也是一种召唤。”周晓枫眼中的“新女性”,是“不被一些形容词所捆绑,按照自己的意愿塑造自己。”一个女性可以柔情似水,可以雷厉风行,也可以特别火爆,甚至让人瑟瑟发抖。“没有一个通约的标准,像灰姑娘的大姐一样,非要把自己的脚趾头锯了一段塞进不合适的水晶鞋。”尊重差异,并且表达差异,这是女性写作特别有魅力的部分。

拿起笔,制造光

出席分享会的12位青年女作家都是“90后”,目前就读于名校文学创作专业,或者有着多年的写作经验。说起“拿起笔,制造光”这个主题,她们分享了各自的体验。

作为一个“性格强势”的女孩,叶昕昀从小到大接受到最多的评价就是:“你就不能温柔一些吗?你为什么不撒娇?”当她有了更多经历,看了更多书,越发觉得很多事情明明可以对等地去谈,按照道理和事实去谈,为什么要以撒娇、柔弱博取可怜和成全?因此,回到“制造”这个词,叶昕昀的观点并不十分中立,而是认为女性“需要强势起来”,“我很鼓励女性去争取。如果你不争取,你就是月亮的角色,你永远不是制造光的角色”。

修新羽是山东人,奶奶生了六个儿子,五位叔伯都有儿子,只有父亲生了她一个女儿,所以她从小就想比男性更优秀,以此证明“我爸爸的女儿比其他人的儿子更优秀”。后来,她发现这是不对的。“我不想比男性更男性,我也不想成为男性定义下的那种女性,我就发现我找不到我的位置。我跟朋友出去逛街,想打扮好看一点,每次站在镜子前,我都问自己,你是为了自己好看,还是为了男孩子好看?在写作中我会呈现这些困惑,我觉得这些困惑其实也是非常重要的。”

“女性真正广泛地拥有拿起笔的机会就是近百年来的事情。”武茳虹想起高中课文《卫风·氓》里有一句话,“士之耽兮,尤可脱也,女之耽兮,不可脱也”,这句话长期烙印在她的脑海里,“它告诉我们,女性陷入爱情是危险的、难以脱身的,而男性可以轻易地脱身。在大学,她又读到一句乐府诗“闻君有两意,故来相决绝”,开始意识到原来古代也会有这样的声音——你要勇于跟不忠的男性分别。在今天,“女性写作的意义,关乎女性的经验和成长,这部分是男性难以达到的。”

焦典讲了一个故事。上中学时,有位女同学成绩特别好,她是村里考上来的,父母总想让她早点回家结婚,因为她定了娃娃亲,“她父母反复地来,她父母一来,大家就像烽火传信一样,从一楼传到四楼,她就躲起来了,她爸妈问,某某某在不在这儿?我们说不认识某某某,我们这儿没有某某某这个人。那个人成绩非常好,光荣榜里经常有她的名字,后来也是为了不想找麻烦就没有再贴了。她的名字闪闪发光,但是我们要说我们不认识,我们要说她的名字不存在,这是为了让她能够得以存在。这不对。”

“很开心今天这个活动有这么多女性写作者的名字。”焦典说。