□陆远

1972年5月中旬,一对年逾六旬的美国夫妇应邀抵达广州,在阔别了中国25年之后开始了为期6周的访华之旅。按照计划,他们将访问广州、北京、石家庄、安阳、西安、延安和上海等大城市、革命圣地和文化古城。出乎中方意料之外,这对美国夫妇临时提出了一个特别要求——希望能参观位于天津蓟州的独乐寺。尽管中方为此做了周到安排,但这对夫妻最终得偿夙愿,还是等到7年后他们再访中国时。

这对夫妻,就是整个20世纪美国最著名的中国问题研究学者费正清与他的夫人费慰梅。一对美国夫妇为什么会对一座中国古庙念兹在兹?故事要回到40年前的1932年。

这一年年初,不到25岁的费正清来到北京,当时他还是牛津大学一名博士生,研究的方向是中国历史。作为一名刚起步的学者,他带着某种“模糊的设想”来到这个东方古国。几个月后,他在北京迎娶了妻子。对年轻的美国夫妻来说,这片古老而神秘的土地有着与他们生长的环境完全不同的一种文明,融入中国的社会和圈子还是差了些距离,直到两个月后他们认识了一对年轻的中国夫妇——迷人而热情,优雅而高贵,他们都曾在美国求学,能讲得一口漂亮的英语,身上有一种中西合璧的独特魅力。

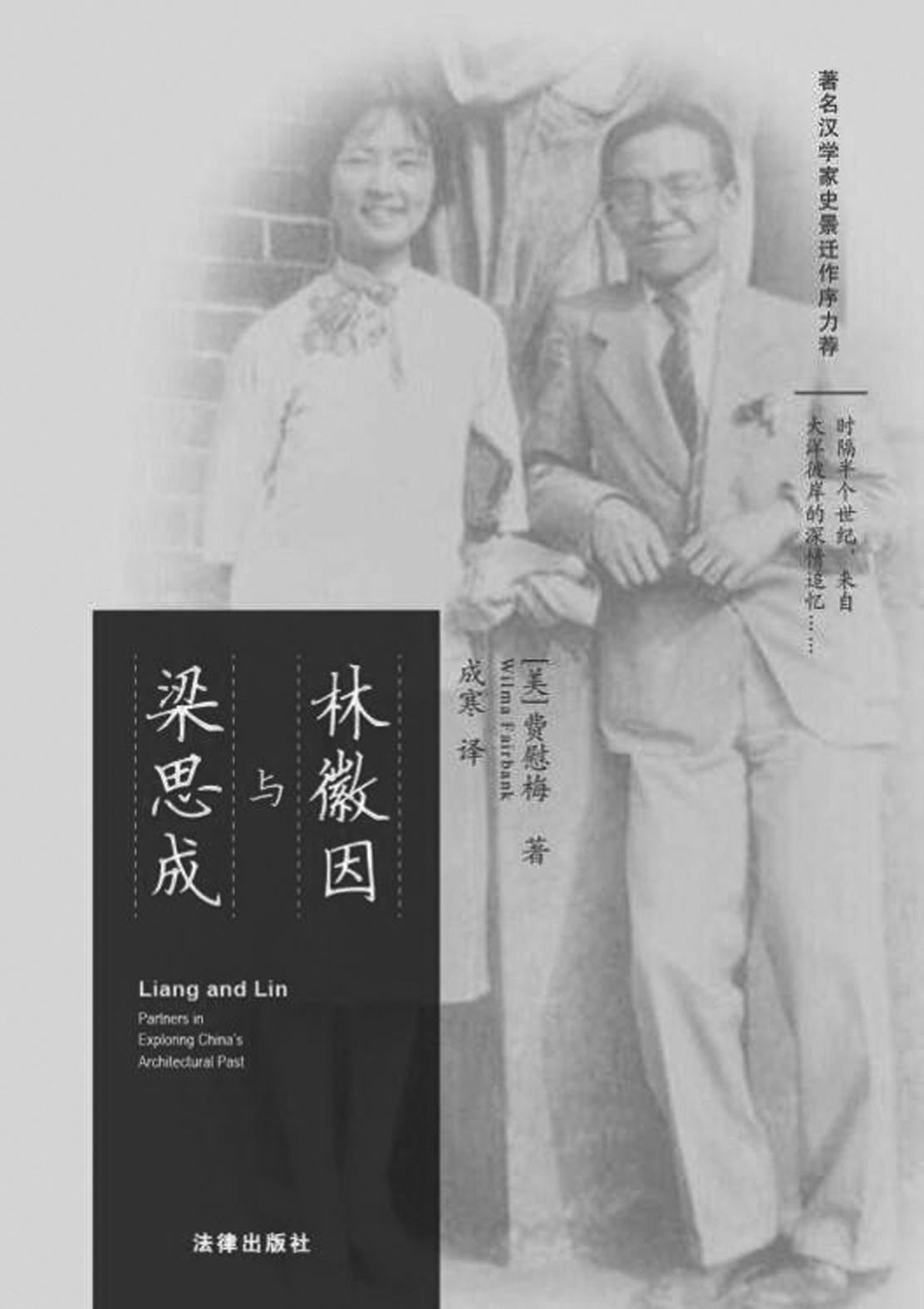

这对夫妇就是梁思成和林徽因。梁思成为两位美国朋友起了典雅的中国名字,在此后的几年里,两对夫妻过从甚密,彼此都视对方为最要好的朋友,费正清和费慰梅也曾亲自参与梁思成夫妇的古建筑寻访考察。尽管1947年以后他们再也没能见面,但彼此都维持了终身的友谊,并一直延续到下一代。

1994年,两对夫妻中唯一健在的费慰梅撰写了《林徽因与梁思成》,“不仅仅是为了追述他们那一代人的命运,也为了纪念他们的成就、创造力、仁慈以及支撑他们勇气的幽默感”。直到30年后,这本书仍是有关梁思成夫妇最好的传记作品之一。

与所有其他传记作者(包括梁思成第二任太太林洙)相比,费慰梅有着无与伦比的优势,通过无数次聚会、出游和交谈,她曾经深入林徽因与梁思成的心灵世界。即便两家人在命运的摆布下天各一方之后,他们仍凭借书信保持了密切的精神联系。而《林徽因与梁思成》独特价值就在于第一次向公众展示了这些书信的细节,为我们打开一扇通往那一代知识分子内心世界的大门。

1936年,在一封写给费慰梅的信中,林徽因写道:“我是在双重文化的教养下长大的,不容否认,双重文化的接触与活动对我是不可少的”。所谓“双重文化”,指的是中国传统文化与广义上的西方文明。在20世纪中国史的大部分时间里,中西文化呈现出一种既融合又冲突的复杂图景。通过这对夫妻的个案,费慰梅描摹了“五四”前后在“双重文化”浸淫与涵养中成长起来的那一代知识分子的生活状态、学术追求、理想信念与价值立场。

一方面,在梁林各自的精神发育史中,西方文化有着极其重要的位置。在10岁之前,梁思成一直生活在日本,12岁进入教会学校,15岁进入留美预备学校,20岁就在父亲指导下翻译名著《世界史纲》;林徽因16岁就跟随父亲常驻伦敦,为第一流的国际文化名人瞩目;订婚之后,夫妻俩在美国求学4年,取得学位后又周游了半个欧洲。他们毕生的志业,也是在欧美师友的启发或者刺激下做出的选择。另一方面,终其一生,他们都是赤忱的爱国者,坚定地信奉民族主义,就像梁思成说的那样“尽管中国不断遭受外来的军事、文化和精神侵犯,这种(建筑)体系竟能在如此广袤的地域和长达四千余年的时间中长存不败,这一现象,只有中华文明的延续性可以与之相提并论”,这样的信念不仅支撑着他们在极端艰苦的条件下从事中国建筑史的开拓性研究,也支撑他们在贫困和疾病的打击下苦熬过战争岁月。据说,在抗战最艰难的时刻,费正清夫妇曾动员梁思成夫妇迁居美国治病,梁思成的答复是:“我的祖国正在灾难之中,我不能离开她,假使我必须是在刺刀或炸弹下,我也要死在祖国的土地上。”费正清不禁感慨,“你们这一代知识分子,是一种不能移栽到异国的植物。”

1948年,在给费慰梅的最后一封信里,林徽因这样称赞费正清的著作《美国与中国》:“它真的全然没有外国人那种善意的误解,一厢情愿的期望或失望,我尤其欣赏费正清既能让美国读者以自己的语汇来读关于中国的事,又能让中国读者用另一种语汇来读关于自己国家的事。”今年是林徽因诞辰120周年,在这个日益全球化却也充满动荡的时代,回望历史,或许依旧可以为探寻前路提供智慧。