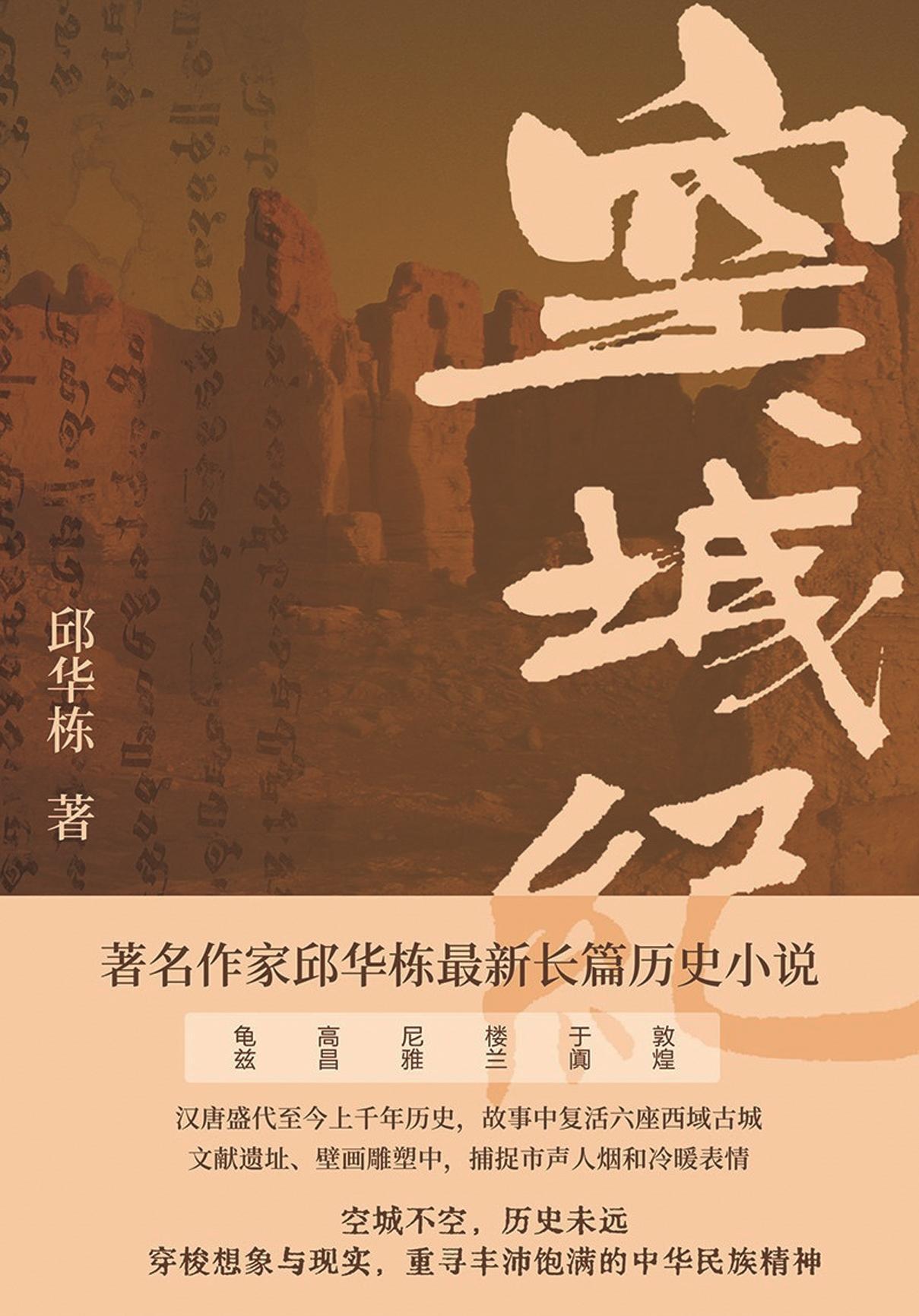

“西域”这片广袤土地及其承载的历史内涵,吸引了一代代作家进行历史还原和文学创作。生长于新疆的作家邱华栋,对西域的历史文化一直有着独特而深厚的情感。写作四十余年后,邱华栋终于捧出了《空城纪》这部献给出生地的长篇历史小说。8月14日,中国作协副主席邱华栋做客上海书展,与作家马伯庸围绕新作展开对谈。凤凰出版传媒集团党委书记、董事长章朝阳致辞。凤凰出版传媒集团副总经理袁楠、译林出版社社长葛庆文出席活动。

现代快报/现代+记者 张垚仟/文 穆子健/摄

一部献给出生地新疆的突破之作

谈及新作《空城纪》的创作初衷,邱华栋不由得将时间的指针拨回上个世纪。1969年,邱华栋出生于新疆天山脚下。十几岁的某个暑假,他和小伙伴骑单车、搭公交四处游玩,无意间来到一处废墟。后来,他才知道这是唐代北庭都护府的一处遗址。这处遗址距离吉木萨尔镇并不远,但格外荒凉、荒草萋萋。邱华栋还记得,他们来到废墟,迎着血红的晚霞,有无数野鸽子从废墟中飞起,“一个十五六岁的少年,第一次对新疆这片土地上的汉唐遗址有了印象——非常美丽、非常宏阔、非常壮美,甚至还有点惨烈。”

当时的场景深深地留在了邱华栋的脑海中。写作四十余年后,自我定义为“不断想突破自我”“不断想创造新作品”的邱华栋,试图为创作生涯写出一部带有总结意味的代表作,他忽然回忆起面对废墟的那个傍晚,“围绕着汉唐之间西域地区建立的六座古城:龟兹、高昌、尼雅、楼兰、于阗、敦煌,我把自己三四十年的史料阅读积累、对汉唐西域遗址的探讨以及自己的历史想象都写进了《空城纪》。”

在邱华栋看来,《空城纪》最重要的立意之一,是写出了汉唐时期人物充沛的元气,“我在小说中写到了张骞。张骞第一次出使西域,被匈奴人扣留了13年,他找机会逃走后没有回长安,而是继续往西走,完成汉武帝交给他的使命。我在阅读这些人物的传记时,就觉得他们有一种气质、有一种气派,而这些可能就是我们当代人所缺乏的,所以小说中也表达了对汉唐时期很多小人物或名人的崇敬。”

“其中还涉及很多典故和史实,比如班超投笔从戎、东汉与西域关系的‘三绝三通’,但采用了文学性的表达,也是很有意思的书写。包括第一部分‘龟兹双阕’中写到一把贯穿了两千余年的汉琵琶,都写出了我的某种想象,我自己写得特别‘嗨’,所以也希望有更多朋友喜欢这部作品。”邱华栋表示。

石榴籽式结构,可从任一部分进入阅读

《空城纪》全书共684页,在读者似乎都习惯碎片化阅读的情况下,应该如何阅读这部“大部头”?“这是一部对读者特别友好的长篇小说。”作为作者,邱华栋传授了三种读法:“第一种读法:翻开第一页,从头读到尾;第二种读法:翻开目录,找到自己感兴趣的部分开始阅读;第三种读法:随便翻开某一页,翻到哪儿都可以读起。”

为什么《空城纪》是一部读者容易进入的小说?“我的这部小说一共由30个短篇构成6个中篇,这6个中篇又组成了1部长篇。”邱华栋将这部新作定义为一种“石榴籽结构”的小说,“石榴从中间一刀切开,里面有6个籽房,每个籽房中有好多石榴籽。吃石榴与阅读我这部书是一样的,可以一下子吃完,也可以掰开后只吃六分之一——只看其中的一两节,也是独立的精美的短篇。”

同为历史题材小说的书写者,马伯庸表示,他从未读过像《空城纪》这样结构精巧的作品,“《空城纪》的纵横感很强,每个古城会讲述古代、近代、现代三个时期的三个故事,竖着读是关于一座古城的三个短故事,横着读又可以看到在不同历史时期六座古城的命运变迁。”在马伯庸看来,《空城纪》的结构仿佛一张表格,“扔飞镖,扎到哪个格子,就可以从哪个格子看起。”

情感、考据、质感,带来多重阅读惊喜

在小说的结构之外,马伯庸表示,《空城纪》还给他带来了另外三个阅读惊喜。

其一,是邱华栋对家乡诚挚的热爱。“我原来也想过写类似的题材,看过《空城纪》中的一些短篇后,我在想换成是我会怎么写。每个人故事的讲法不一样,但邱华栋的字里行间流露出的对西域文化的感情、对新疆的眷恋,这些都是我写不出来的,毕竟我没有在新疆生活过,只有扎根在新疆才能体现出这种感情。”在马伯庸看来,这种情感的肌理体现出一种脉络,贯穿在邱华栋所写的每一个历史时期,“这种感情就像一条‘暗河’,从古代一直流淌到现代,从古至今的人一直沿着这条河行走,喝着这一条‘暗河’的水长大。”

其二,是邱华栋深刻的考据功夫。“这本书中不可避免地提到了敦煌壁画,很多作者提到敦煌壁画时会用‘一墙壁画’这样的表述,但邱老师用的是‘一铺壁画’。别看就是一个字,这就是准确的说法。我看到这个字时,一叶知秋,就知道作者在写作时所下的功夫了。”

其三,是文本中大量细节堆积所体现的质感。“《空城纪》中出现了大量乐器,出现了大量与音乐有关的内容,邱华栋写得很精准。书中种种音乐和种种器物,自然地发出一种声音来。我在阅读这本书时,看到被困在西域的汉朝公主,看到大漠中的马贼,看到从西域来到长安的乐手,脑海中浮现出不同的声音,这种声音自然而然地也带入书中描绘的场景。”马伯庸认为,当一本书能够传递声音、带来一种触觉,这说明作者文字的传递是成功的,“历史小说怎样写出质感?通过音乐、色彩,通过种种细节考据,营造出一片想象的空间,把读者带入作者营造的虚假的,但又跟古代有所连接的世界里去,让读者能幸福地在里面体验七情六欲和色声香味。”

尊重当代写作者,每种表达都有价值

活动最后,邱华栋坦言,在马伯庸评价他的作品时,他也在一直思考着马伯庸的写作,“我们都是当代写作者,一般情况下,很多读者会认为作家,特别当代作家是‘远香近臭’,一百年前的作家都是伟大的,活着的作家可能都还不怎么样。这观念不一定对,也不一定错,但肯定有问题。”邱华栋表示,他特别尊重当代的写作者,“因为每个人的个体生命都是独特的,每一个个体生命的表达都有独特的价值。此外,当代作家背负着历史的重负,承担着已有的伟大的文学传统的刺激,要写出好的作品非常不容易。”

邱华栋特别提到了今年因作品《我的阿勒泰》被改编为电视剧而大火的新疆作家李娟。十几年前,他担任《人民文学》杂志编辑时,和同事们发掘了李娟这位作家,不断地鼓励她写长一点,不断地发表她的作品,后来出版社也出版了李娟的很多作品。直到今年,《我的阿勒泰》才被拍成了电视剧,“当代作家就像一棵小树苗,是需要慢慢成长的,作家的培养和成长都是很不容易的。”