□李北园

在所有的诺贝尔文学奖得主之中,鲍勃·迪伦算得上另类。直到今天,他更为人所知的身份仍旧是美国流行音乐偶像。正因为如此,2016年10月,他得奖的消息传出后,引发了一波不小的争论——把文学奖颁给一位乐手,合适吗?甚至有新闻曝出,他拒领诺奖,理由是“我们美国人的音乐,不需要欧洲人指手画脚”。当然,这很快被辟谣是一则恶搞的假新闻。不过,有趣的是,鲍勃·迪伦获诺奖的原因确与音乐有关,“他在伟大的美国歌曲传统中开创了新的诗意表达。”

不按常理出牌是鲍勃·迪伦的一贯做派,他没有出席2016年12月举行的诺奖颁奖典礼,由时任美国驻瑞典大使代为领奖。次年4月,他开启了一轮二十八场的欧洲巡回演出,其中有两场在斯德哥尔摩海滨。4月1日,他与瑞典皇家学院十八位委员中的十二位进行了私下会面,领取了获奖证书和金色奖章。

根据瑞典皇家学院的成员兼常务秘书长萨拉·达尼乌斯的记载,当天气氛非常活跃,在香槟美酒的微醺里,人们花了相当长的时间端详奖章背面的精美图案。这幅图由瑞典雕刻师埃里克·林德伯格于1902年设计,画面上有一位坐在月桂树下的年轻男子,他正在望向弹奏七弦琴的缪斯女神,图案旁边还刻有一句来自维吉尔《埃涅阿斯纪》的原话,可大致翻译为“那些以自己的新技能让地球上的生命变得更加美好的人”。

罗马诗人维吉尔和他的《埃涅阿斯纪》早已成为跨越时间的经典。在维吉尔之后,无数人循迹而行,诺贝尔文学奖的出现,则将这些行路人聚集在一起,其中有1948年诺奖得主、美国诗人T.S.艾略特,当然也有鲍勃·迪伦。

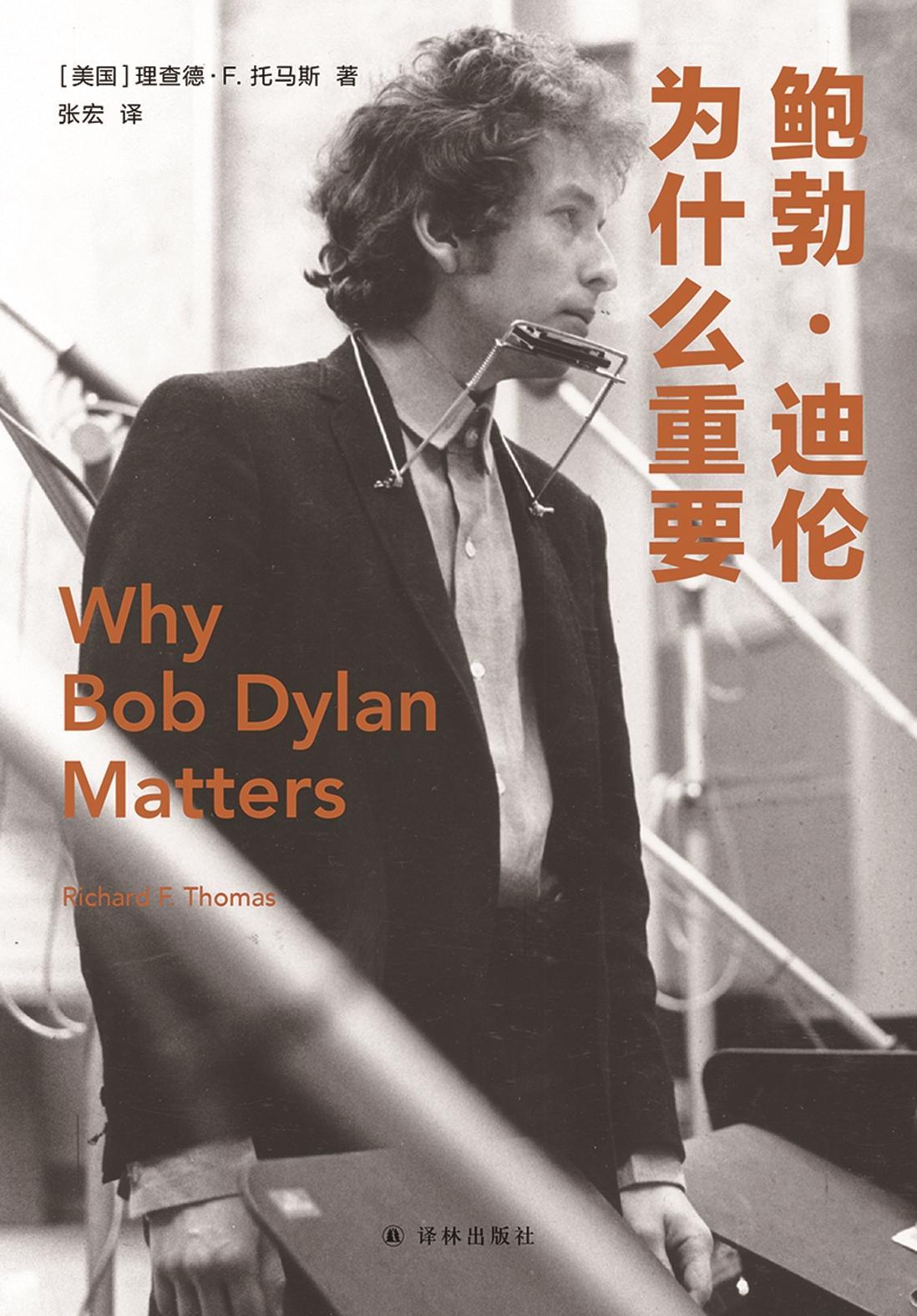

在新近译介到中国的《鲍勃·迪伦为什么重要》一书中,作者理查德·F.托马斯将鲍勃·迪伦和艾略特相提并论,“他是一位对英语语言和它的歌曲传统进行艺术加工的天才,这一点确定无疑,如同艾略特是20世纪上半叶的天才诗人。现今,迪伦已经赢得了艾略特那样的地位”。

理查德·F.托马斯,哈佛大学乔治·马丁·莱恩古典学教授,曾任美国语文学协会会长、美国维吉尔学会理事和主席。主要研究方向为文学史、韵律学和散文文体学(尤其是塔西佗),以及古典文学和文化的接受。作为一名古典学教授,在四十年的教学生涯里,托马斯浸淫于古希腊和古罗马诗人的世界里。然而,比职业生涯更早的少年时期,他就已经是鲍勃·迪伦的忠实粉丝。在他心目中,鲍勃·迪伦自开启音乐生涯以来,一直秉承的艺术原则以及他对作品创作、修订以及表演的态度,与那些古典诗人有许多共同之处,“他是那支古典溪流的一部分,它发源于古希腊和古罗马,然后一路流淌,历经岁月,直到今天依旧鲜活,不受时空的束缚。”

《鲍勃·迪伦为什么重要》起初是哈佛大学校园内的一门研讨课。2003年,托马斯异想天开地向他供职的哈佛大学新生研讨课委员会提交申请书,倡议开设此课。这个提议令大多数委员感到吃惊,他们不知道这样的课会以什么形式呈现,难道是和学生们坐在教室里听《重访61号公路》?经历一番争论后,课程被批准了。从2004年到2016年,《鲍勃·迪伦为什么重要》的研讨课陪伴了四代哈佛新生,纽约时报称其为“哈佛最酷的一门课”。托马斯和他的学生坐在教室里欣赏了《重访61号公路》,当然还有鲍勃·迪伦的其他歌曲,以及古希腊、罗马诸位诗人的作品。一条从当代通向古典的道路被发现,鲍勃·迪伦是引路人,藉由他,摇滚音乐与历史、哲学、文学的经典得以互动,诗与歌这两种艺术形式再次合体。

鲍勃·迪伦为什么重要?托马斯提出了一个问题,问题之中又强硬地预设了条件——鲍勃·迪伦是重要的。2016年诺奖光环的笼罩,似乎是特意给托马斯再增添一个佐证。坐在托马斯的教室里,跟着他神游迪伦的高中拉丁语俱乐部,去1963年迪伦去过的罗马,走进1975年滚雷巡演的现场,贴近这位传奇人物如今那饱经风霜却依旧强悍的脸,托马斯刻画沉淀下来的一切。随着年龄变化的外表和形象,以及它们呈现出来的艺术表达后面,是一直都在的鲍勃·迪伦。

鲍勃·迪伦为什么重要?因为他一直在炫目的灯光下扮演自己,这些不断行进的表演创造出了一个独特的艺术现象——鲍勃·迪伦。他以颠覆和叛逆的形式出现,最终却将目标指向复活古典,“那么一刻,所有的旧事物又一次成了新事物”。