□李恒昌

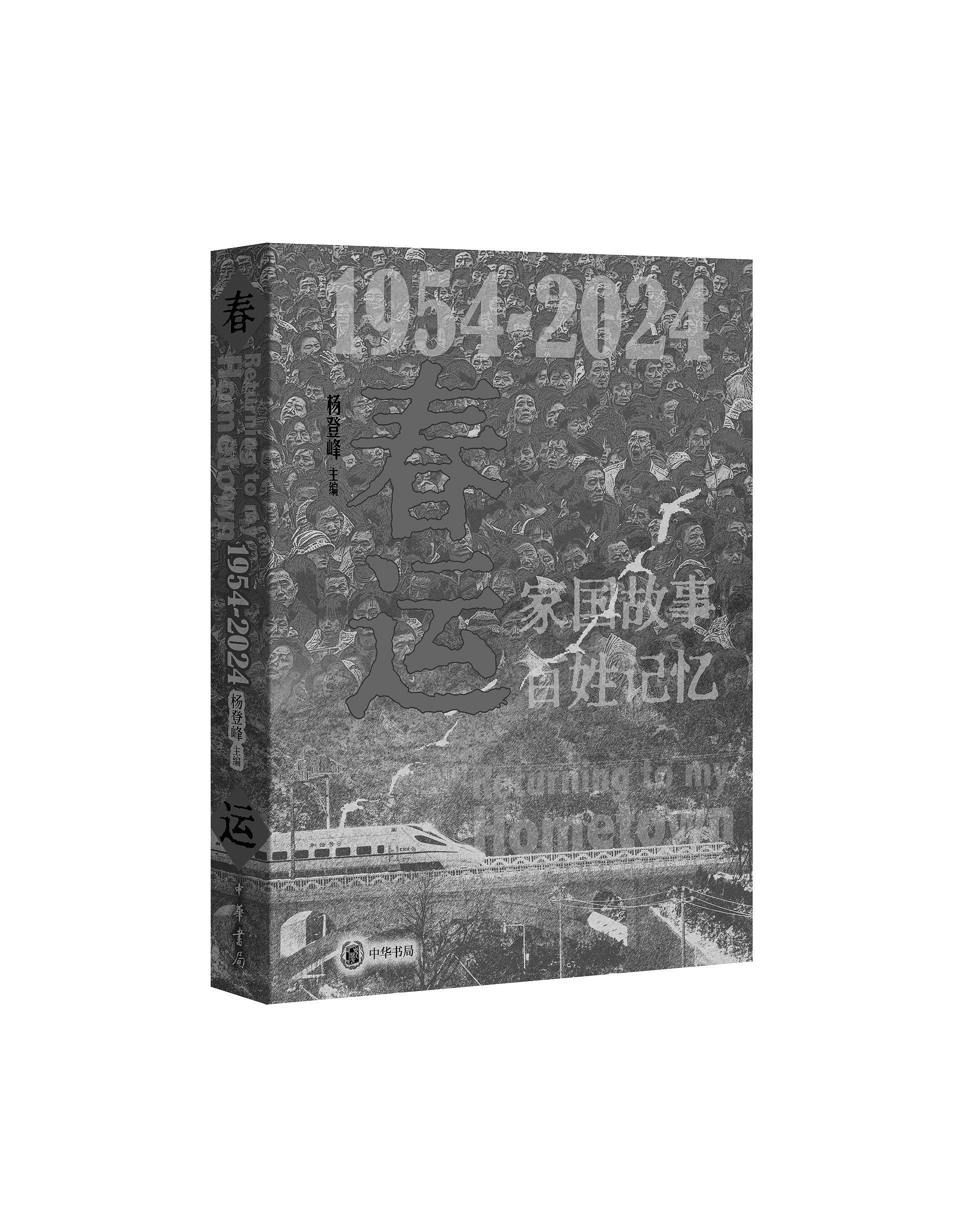

翻阅《春运(1954-2024)》,犹如踏上时光列车,从黑白旧照驶向高清彩图,从艰难困苦驶向便捷温馨,全景展现亿万人民开启美好春天的壮丽旅程。

本书以雄浑笔触,勾勒出世界最大规模“候鸟式”人口迁徙波澜壮阔的图景。从1954年“春运”首现媒体,铁道部成立专项办公室,到2024年春运期间全国铁路发送旅客逾4.84亿人次、全社会跨区域人员流动量超84亿人次,数字跳动间是时代巨轮滚滚向前。

书中既有20世纪50年代太原北车辆段女子检车班在简陋条件下坚守,为春运列车“问诊把脉”,又有70年代末蛟河火车站人潮涌动、摩肩接踵的拥挤画面;从蒸汽机车时代包头西机务段的繁忙喧嚣,到高铁时代车站内秩序井然的快捷高效,一帧帧画面连缀成史,精准捕捉各个时期春运的关键片段,全方位、立体化呈现中国春运从萌芽到壮大的艰辛与辉煌。

50年代,新中国成立伊始,百废待兴,交通运输基础薄弱。1954年,原铁道部成立春节旅客输送办公室,明确春运时间,“春运”概念应运而生,当年铁路春运累计发送旅客2300万人次。彼时,像太原北车辆段的女子检车班,这些巾帼英雄们在艰苦环境下,肩负着保障列车安全运行的重任。她们身处低矮简陋的待检室,使用着简单的检点锤、扳手等工具,在寒风凛冽中,对列车进行细致入微的检查,每一次敲击、每一处查看,都饱含着对工作的责任与对旅客安全的守护。

进入70年代末,改革开放前夕,社会经济开始复苏,人员流动逐渐增多,春运压力初显。蛟河火车站的照片记录下了那个年代春运的拥挤与人们对回家的渴望。乘客们排着长队,在寒风中等待上车,每个人的脸上都写满了焦急与期盼,大包小包的行李承载着对家乡亲人的思念和带给家人的心意。

随着时间推移,到了高铁时代,中国铁路建设实现了跨越式发展。高速列车穿梭在广袤大地,现代化的车站宽敞明亮、设施完备。人们通过刷脸进站、电子客票等便捷方式,快速踏上归乡之旅,车站内秩序井然,与往昔的拥挤嘈杂形成鲜明对比。这背后是无数科研人员、建设者的辛勤付出,他们攻克技术难题,让中国高铁从无到有、从追赶到超越,成为世界瞩目的名片,也彻底改变了春运的面貌。

书中的珍贵画面,犹如一部部微纪录片,将不同年代春运的场景鲜活地呈现在读者眼前,它们串联起历史的脉络,见证了中国社会的沧桑巨变,展现出中国在人口大规模流动背景下,应对挑战、实现发展的强大能力。

春运,于国人而言,是一场用脚步丈量亲情距离的诗意奔赴。书中深情笔触探入亿万国人内心深处,将春节前夕那浓得化不开的乡恋与乡愁一一晕染。瞧那泛黄照片里,归心似箭的旅人背着行囊、手提特产,目光笃定望向家乡方向;或是列车车窗内,游子凝视窗外飞逝景致,思绪早已飘至故乡屋檐下。文字间,有人回忆绿皮车时代为一张车票彻夜守候、在拥挤车厢中与陌生人相互依偎的苦涩温暖;有人讲述近年来便捷交通下,返乡途中欣赏沿途风光、畅想阖家团圆的喜悦。无论时代如何变迁,对家的思念、对根的追寻从未更改,《春运(1954-2024)》将这份情感细腻铺陈,唤起人们心底最柔软的记忆,让乡愁不再是抽象词汇,而是有了温热触感。

《春运(1954-2024)》更是一部中国交通运输事业与现代化建设高歌猛进的豪迈史诗。从“春潮涌动”的艰难起步,绿皮车蜗牛般缓行、运力捉襟见肘,人们在拥挤中踏上归途;到“春风和煦”,高速公路延展、民航航线加密,出行选择渐多;再至“春意盎然”,高铁崭露头角,以风驰电掣之势重塑时空距离;直至“冬尽春来”,综合交通体系日臻完善,春运愈发从容高效。这一路,不仅有交通硬件的飞跃,更有服务软实力的提升。铁路职工、乘务人员、志愿者坚守岗位,用贴心服务为春运注入温情;电子客票、刷脸进站、智能导航等科技赋能,让出行便捷无忧。

《春运》是一部有温度、有深度、有厚度的时代佳作,它定格历史、承载情感、昭示未来,成为人们回望春运岁月、洞察时代发展的一扇窗,激励着亿万人民在新征程上续写更多春天的故事。正可谓:册启流年惊睹,旧景新程凝贮。墨韵绘归潮,忆里风光无数。珍护,珍护,情史长留堪付。