□陆远

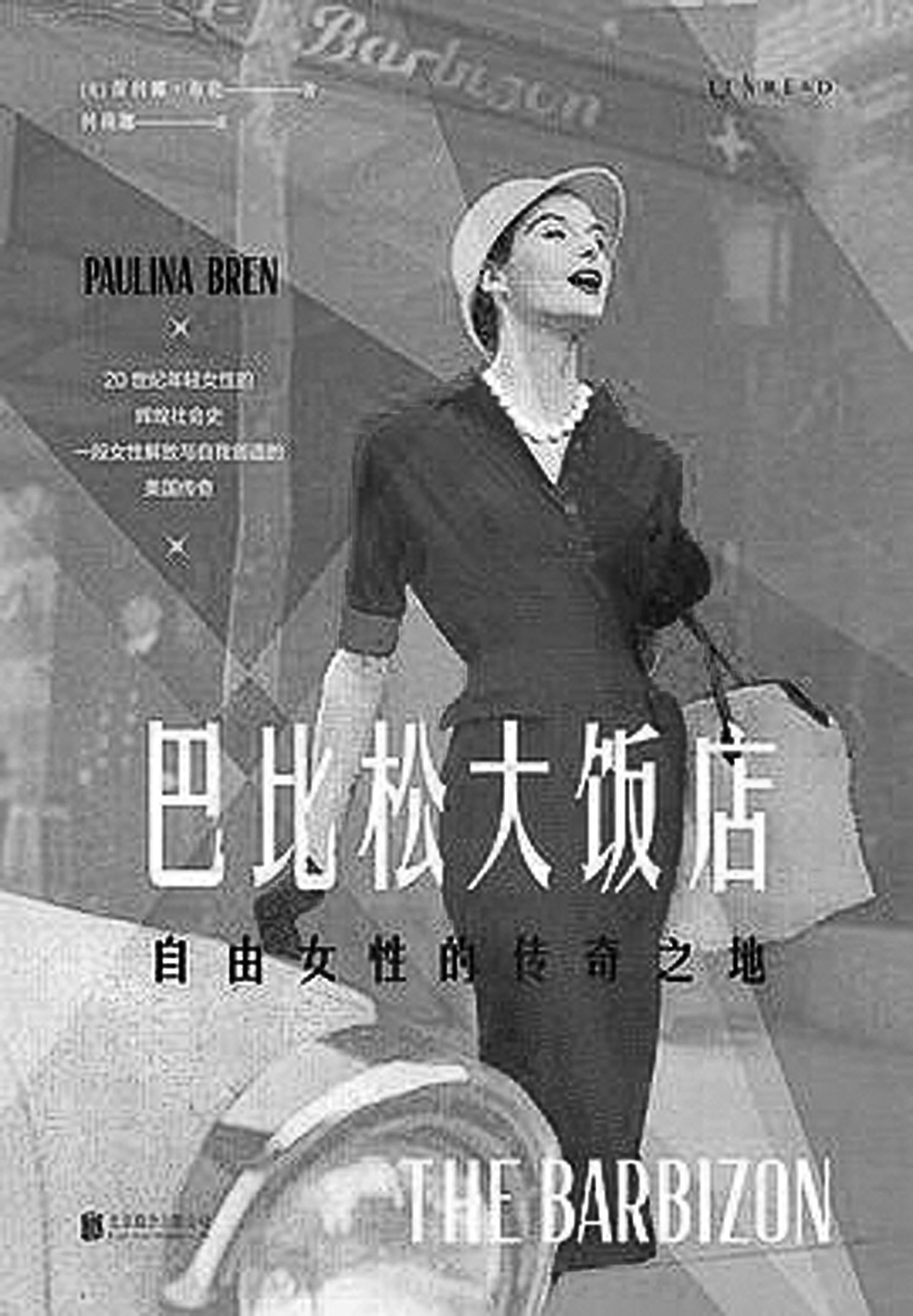

1928年10月20日,弗吉尼亚·伍尔夫受邀去剑桥大学就“女性与小说”发表演讲。在场的女学生问:一个女人要如何才能自由?作家回答:要有钱,和一间自己的房间。这次演讲成为翌年出版的杰作《一间自己的房间》的雏形。伍尔夫也许不知道,就在她演讲的那一年,美国人已经在大西洋彼岸最繁华的曼哈顿街头为成百上千的普通女孩实现梦想:拥有一间自己的房间,并且,学会自己挣钱,过自己想要的生活。

在“咆哮的二十年代”,她们不愿意只做女儿、妻子与母亲,想要从压在自己身上的一切重担中解放出来,走出家门,探索外面的世界,掌控自己的人生,成为第一批职业女性。她们蜂拥前往纽约,渴望拥有一间属于自己的房间。由此,只接待女性住客的公寓式酒店风靡一时,其中最富魅力的就是巴比松饭店。

1928年开业的巴比松是当时设施最完备,管理也最严格的女性酒店。在这里,咖啡馆、餐厅、健身房、泳池、图书馆、音乐厅……身心所需应有尽有。但一切均为女性而设,严禁男士越雷池一步:夜幕降临以后,甚至连电梯驾驶员都要换成女性。在这座真实世界的“芭比乐园”里,“泰坦尼克号”的幸存者莫莉·布朗夤夜高歌,演员格蕾丝·凯利翩翩起舞,诗人西尔维娅·普拉斯在这里发现自我,作家琼·狄迪恩的写作在这里起步……当然,更多的是来自全美各地的“小镇女青年”,出身普通却不甘平庸,渴望凭借自己的努力在大都会放飞梦想。

美国作家、历史学者保利娜·布伦走遍纽约的历史档案馆,寻访历史亲历者,她撰写的《巴比松大饭店》讲述了一座传奇建筑的百年故事,也记录时代大潮下的女性命运和她们被遗忘的雄心壮志。用布伦的话说,“这家饭店给了她们自由,释放了她们的雄心,挖掘出她们的种种欲望。这些欲望在其他地方会被视作禁区,但在这座梦想之城,却可以想象,可以实现,可以做到”。从一战后的意气风发,到“大萧条”时期的苟延残喘,从50年代活色生香的“玩偶之家”(那时候,连塞林格这样的大作家都常常盘桓在饭店门口,伺机勾搭美丽的“巴比松女孩”),到60年代的风光不再,就像狄更斯说的那样,这是最好的时代,这也是最坏的时代,而巴比松见证了一切。

和伍尔夫一样,布伦是一位温和而坚定的作家,巴比松饭店是她关注20世纪美国女性成长史的一个切口,通过她笔下能够“看见”的纽约生活百态,读者们会认识到,一种真正平等而自然两性关系的建立,需要经历多么艰难的跋涉。在莫莉·布朗看来,女性面对灾难或困境时应当有独当一面的勇气和担当,就像布朗自己做的那样——在泰坦尼克号6号救生艇上,几位同船的男士浑身瘫软,是布朗挺身而出,激发大家的求生意志,指挥大家齐心协力等待救援。回到纽约后,又是布朗组织幸存者委员会,为遇难者奔走募捐(正因为如此,她被称赞为“永不沉没的莫莉·布朗”)。一代代巴比松房客们的遭遇告诉我们,在20世纪相当长的时间里,那些走出家的职业女性向往的自由并未真正属于她们。一方面,她们的诉求只有恰好耦合在国家发展的既定时序框架中,才能够获得极其有限的意义。尽管以巴比松饭店为代表的商业和社会组织,在一段时间里为女性追求经济独立提供了宝贵的社会平台和制度支撑,但女孩们可以选择的职业类型寥寥无几:相貌出众的都指望成为演员或者模特,姿色平平的则无非是做秘书或者打字员。并且,一俟社会经济发生动荡,女性就会被要求回归家庭,把宝贵的工作机会留给男人,因为他们才是真正的“养家人”——1932年,美国有26个州将已婚妇女外出务工视为非法行为,今天看起来简直匪夷所思。另一方面,60年代,不少所谓的“时尚达人”仍在用一套陈词滥调告诫单身姑娘:“女人应该不惜一切获得美貌:高蛋白饮食、整形、假发、巧妙的妆容、购买衣服”,这样才能“高效”地吸引优质男士。

历史固然充满曲折反复,也不乏无言的讽刺和嘲弄,但《巴比松大饭店》描述的许多鲜活人生,依然彰显了一种更为深刻的人文关怀,那就是属于20世纪的青年主义精神:这片土地让你改头换面,到处是朝气勃勃的年轻人,她们脸上挂着自信的笑容,她们的梦想尚未破灭。