□张无极

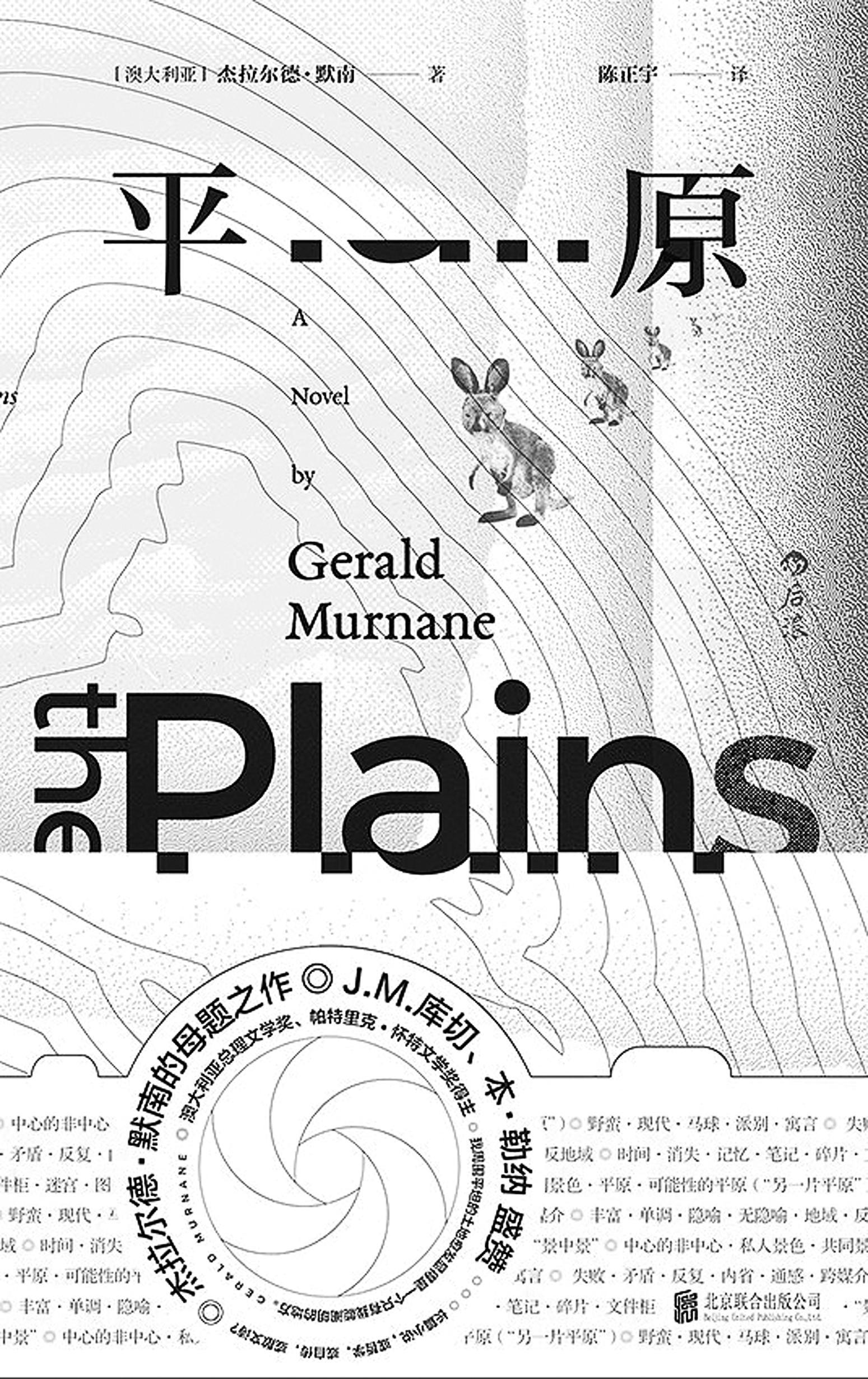

在澳大利亚文学的广袤版图上,杰拉尔德·默南的《平原》犹如一块拒绝被开垦的精神飞地。这部曾获帕特里克·怀特文学奖的作品,以其极简的叙事线条与丰饶的隐喻层次,构建了一个既具体又抽象的平原王国。表面上看,这是一位电影制作人深入澳大利亚内陆寻找创作灵感的简单故事;深层而言,这是对殖民想象、空间政治与艺术本质的哲学勘探。默南用精确如手术刀般的语言,剖开了“平原”这个地理概念的表层土壤,暴露出其下盘根错节的文化神经——那里有对无限空间的恐惧,有对解释冲动的抵抗,更有对存在本身最原初的困惑。当全球化的推土机试图铲平一切差异时,《平原》固执地守护着那片无法被同化的精神荒漠。

默南笔下的平原首先是一部反殖民的地理诗学。与传统的澳大利亚内陆叙事不同,《平原》拒绝将这片土地描绘成等待被征服的蛮荒,或是供城市人投射浪漫想象的空白画布。小说中那位执着于拍摄“真正平原”的电影导演,实际上延续了殖民者的凝视逻辑——他假设平原需要被“解释”“捕捉”和“呈现”。而平原居民们对此的漠然态度,构成了一种精妙的反抗:他们不需要外来者赋予意义,因为平原本身就是自足的意义系统。

文化地理学家爱德华·索亚的“第三空间”理论有助于解读默南的平原。这个既非纯粹物理环境也非完全心理建构的“他者空间”,在小说中表现为一系列悖论:平原既是无限开放的又是严密封闭的;既单调乏味又充满细节;既欢迎外来者又拒绝被理解。当小说中的平原居民说“我们不需要地图”时,他们实际上在宣告一种彻底的去殖民空间认知——平原不是被穿越的对象,而是存在的境况。特别值得注意的是默南对光线的文学处理。在大多数内陆叙事中,刺目的阳光是核心意象,而《平原》却聚焦于黄昏时分的模糊光线。这种美学选择具有深刻的政治意涵:殖民视觉依赖绝对的清晰度,而平原的真正本质存在于“看得不太清楚”的暧昧时刻。

另外,默南对“细节”的处理尤其值得玩味。在传统现实主义小说中,细节用于建构真实感,而在《平原》中,过量的细节反而产生超现实效果。当叙述者不厌其烦地记录窗帘的摆动方式、茶杯的摆放角度、衣物的褶皱形态时,这些细节不是通向“更深层真实”的线索,而是构成了拒绝解释的表面之墙。这种写作策略与当代艺术中的“超级写实主义”形成有趣对话——当再现精确到极致时,它反而颠覆了再现本身的目的。

小说中“边界”的缺席与在场构成精妙的辩证关系。平原看似没有边界,但每个人都能感知到不可逾越的界限;社区没有围墙,但外来者永远无法真正进入。这种空间配置反映了澳大利亚自身的地理心理困境——作为被海洋包围的大陆,它同时感到窒息性的孤立与防御性的安全。

《平原》中的对话具有独特的节奏与温度——它们既不推动情节,也不揭示性格,而是像平原本身一样,既敞开又封闭。默南创造了一种“平原话语”:句子简短,话题琐碎,沉默与言语同样重要。当代社会加速理论家哈特穆特·罗萨将现代性定义为“时间匮乏”,《平原》则提供了完全相反的时间范例:这里的居民拥有无限的时间,因为他们不把时间视为需要“花费”的资源。小说中那些看似“浪费时间”的场景——整日观察云的变化,连续数日记录同一株植物的生长——实际上是对现代时间暴力的彻底拒绝。当世界其他地方的人们忙着追赶截止日期时,平原居民生活在另一种时间体制中,那里没有延迟,因为没有预期。

特别值得注意的是默南对“事件”的处理。在传统叙事中,事件推动情节发展,而在《平原》中,所谓的“事件”(如导演的到来)最终被证明毫无意义。这种叙事策略产生了深刻的哲学效果:它质疑了现代人对“事件性”的迷恋,暗示真正的生活可能存在于那些不被视为事件的日常重复中。捷克作家米兰·昆德拉所说的“存在的密度”,《平原》以最极端的形式呈现出来——存在如此密集,以至于任何事件都无法穿透。小说最后,导演的影片注定失败,因为平原拒绝被框定在胶片上;同样,默南的小说也拒绝被框定在解释中,它保持着自己的神秘性,像平原的地平线一样永远后退。

法国文学理论家罗兰·巴特所说的“作者之死”在《平原》中获得最彻底的实现。这不是因为默南放弃控制文本,而是因为他创造了一个抵抗单一解读的叙事宇宙。每个读者都像那位导演一样,带着自己的解释框架来到平原,最终发现这些框架毫无用处。平原只对那些放弃解释冲动的观察者展现它的美——这个悖论也许是默南留给我们最珍贵的文学启示。

在信息过载的当代社会,《平原》的极简主义构成了一种精神解毒剂。它不提供答案,因为它知道真正的问题不是缺乏答案,而是我们提错了问题。当我们合上这本书,那片文学平原不会消失,它会继续存在于我们的心理景观中,成为对抗解释暴力的精神保留地。在这个意义上,《平原》不仅是一部小说,更是一种生存策略——教导我们在充满噪音的世界中,如何守护内心的沉默地平线。