□邹世奇

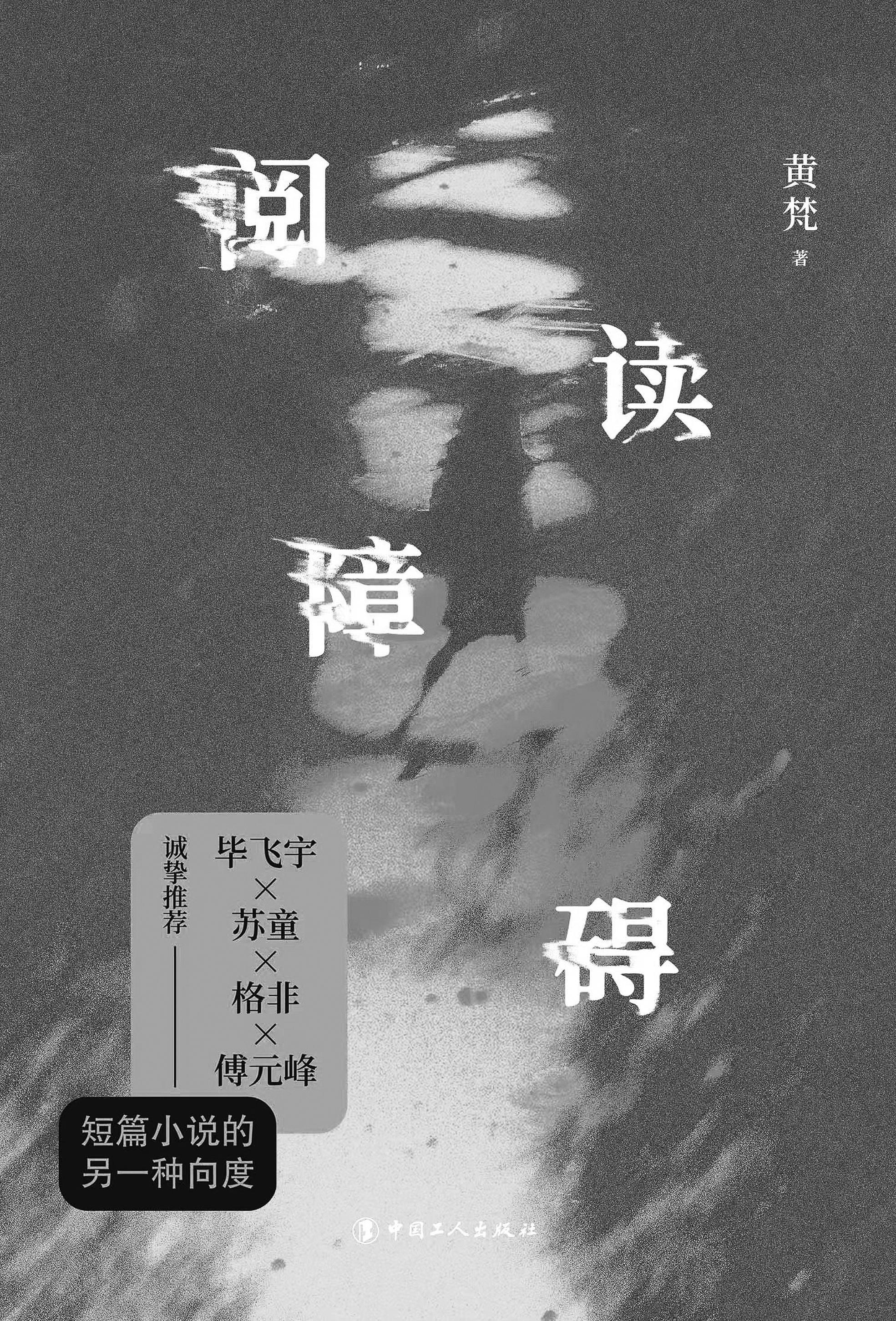

黄梵的小说写宿命,而这些宿命充满卡夫卡式的深刻与荒诞。黄梵认为,写故事不是他的目标,写宿命才是。他认为小说在很大程度上就是一个收藏失败的博物馆,我们需要建造一座纸上博物馆,把人类的教训保存下来。

在我看来,黄梵作为一个理工科出身的作家,很有理工男的实证思维,喜欢把各色人物性格放在一个人性试验场中缠绕、碰撞,最后得出的结果,是偶然背后的必然。博物馆展览失败,试验场让人看到是怎么走向失败的。而结果在过程中早已注定,这就叫“宿命”。比如小说集《阅读障碍》中《自我教育》这篇,正职死了,一直怨恨他的副手终于当上了正职,可是他却开始理解曾经怨恨的对象,与他深深共情,并对他产生了一种兔死狐悲的感情。一个有点荒诞、充满哲学意味的故事。是不是只要穿上对方的鞋子走一走,就会理解他甚至成为他?我们所谓的独立思考、自由意志,真的是独立、自由的吗?会不会是外界环境、我们所处的位置让我们如此思考呢?归根结底,人是环境的产物,意识是依赖物质产生的。

黄梵作为中国最早阅读西方现代文学作品的那一批作家,他创作的小说自然也是典型的现代小说。在他看来,生活中总有一些理性难以照亮、晦暗不明、含混不清的事物,而现代小说就是收纳这些的容器。与现代小说的内核相适应,黄梵小说的形式和结构也是现代的、先锋的,设置了不少博尔赫斯式叙事圈套。他曾写道:“在小说中,我不仅要揭示或置入冲突,还要将冲突化为精神或乐趣之美;不仅要剪开全过程,只留下数段拼接,还要虚构数段,且在它们之间留白,把完整‘故事’变成数个场景意象表达,这是短篇产生诸多意味的关键。”他的这本小说,就是他这种小说观念的生动演绎。

黄梵在《阅读障碍》后记中提到“结尾写作法”,这是爱伦坡使用过的概念,而黄梵又重新发现了它。简单地说,就是先确定好一个结尾,然后让人物和故事朝着这个结尾发展。对此,黄梵有一个很有意思的说法:“结尾写作法,让人的两个自我能巧妙配合,让理性的自我守着结尾,耐心等着即兴发挥的自我,朝它一路冲过来。”在这本小说集中,比较突出的例子是《方向正北》,写家人买来给女孩吃了明目的刺猬,女孩却很喜欢它、想要养着它。无奈周围的人都反对,女孩只好清晨去山里放生刺猬。以为就是这么一个悠闲的、散发着日常生活味道的故事,但在结尾处,作者甩出了豹尾。黄老师用凝练而极富张力的语言,笔力千钧地,从女孩的视角,勾勒出一个电影般的场景,危险的气息、强大的压迫感扑面而来,令读者汗毛倒竖、耳边响起暴力案件发生前的背景音乐。有这样一个结尾等在那里,前面的故事便都是在为女孩清晨独自进深山构建合理性,那个养刺猬、放生刺猬的过程,原来是一桩刑事案件悠长、舒缓的前奏。

黄梵以诗笔经营小说创作。他说:“诗歌是一切写作的起点和终点。”从时间上来说,黄梵是先以诗人的身份出现在文坛的。也就是说,黄梵在开始小说创作的时候,他早已是一位成熟的诗人了。他对自己的身份体认,“诗人”也始终排列在“小说家”之前。因此,他小说的意境营造、语言风格都是具有诗歌特质的。在《阅读障碍》这本集子里,有许多令人过目难忘的句子和表达。与此同时,黄梵的短篇小说与其短诗歌的发生机制是一致的。即认为短篇小说与短诗一样,是直觉结构的体现,字数的多少取决于内容何时抵达“无尽释放”的临界点。因此,他的短篇一般不超过一万字。对于毕飞宇著名的短篇小说“八千字论”,他也是赞同的。诗歌是文学皇冠上的明珠。应该说,好的文学作品,无论什么体裁,它一定是具有诗性的。只是在黄梵的作品中,诗性的含量要更高一些。