□张无极

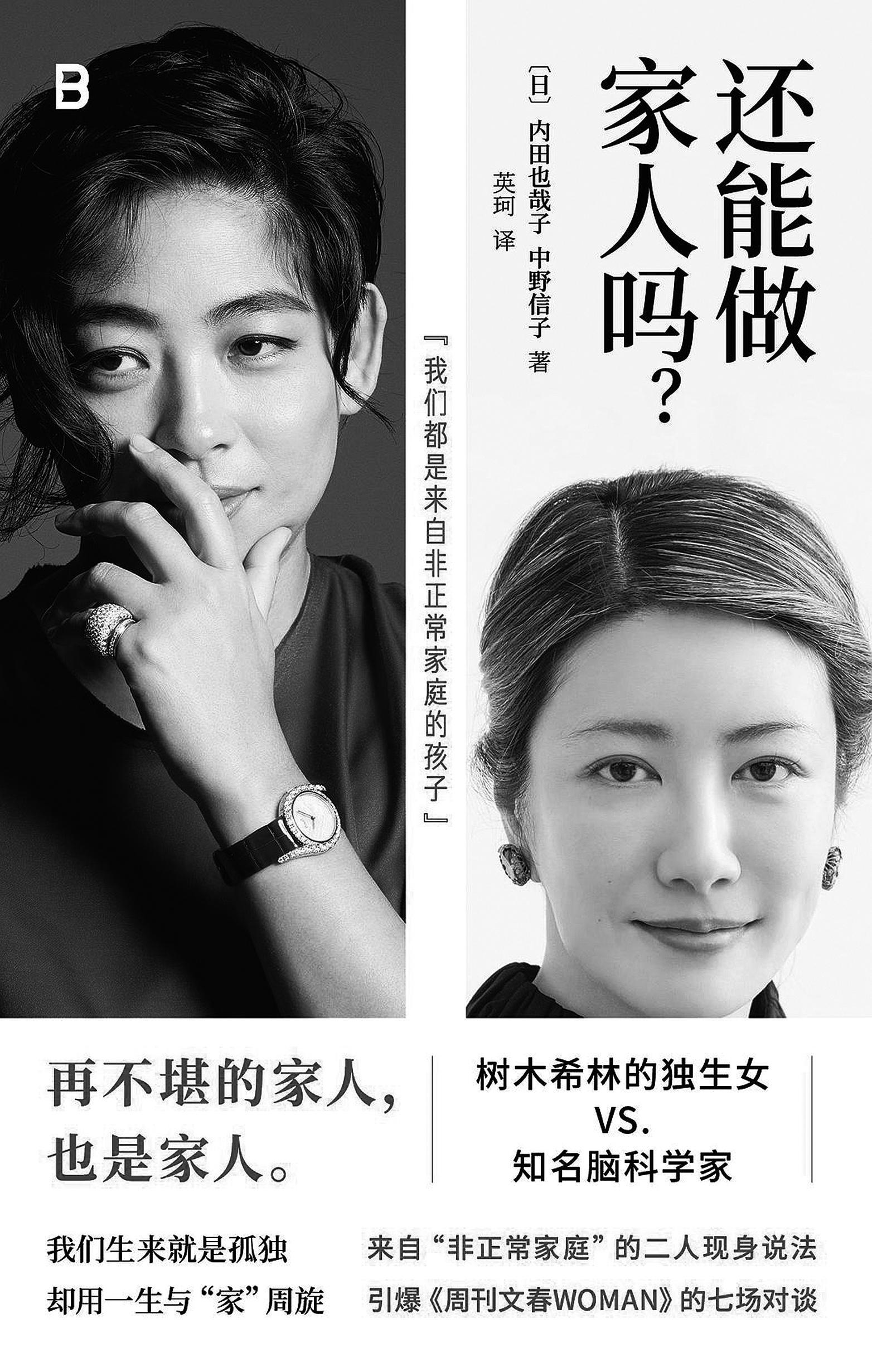

在东京新宿的居酒屋霓虹与便利店暖光交织的深夜,内田也哉子与中野信子的对谈,像一把手术刀划开了“家庭”的温情面纱。一个是日本女星树木希林的独生女,一个是脑科学研究者,两位40+女性以“非正常家庭幸存者”的身份,在《还能做家人吗?》中展开了一场关于家庭本质的社会学思辨。她们的对话横跨婚姻模式、原生家庭、亲子关系等议题,用脑科学的理性与文学的感性,解构了“家”作为社会单元的传统想象,重构了后现代语境下亲密关系的多元可能。

社会学奠基人涂尔干曾将家庭定义为“由婚姻、血缘或收养关系所组成的社会生活基本单位”,但在全球化与个体化浪潮冲击下,这个定义正在经历前所未有的挑战。内田与中野的对谈开篇即抛出震撼论断:“我们都是来自非正常家庭的孩子。”这里的“非正常”并非病理化标签,而是对传统家庭形态的祛魅——当内田作为星二代从小暴露在媒体聚光灯下,当中野以丁克主义者身份拒绝生育,她们首先解构的是家庭形态的“标准神话”。

在第一章《WhatisFamily?!》中,中野以脑科学视角指出:“家庭的本质是生物学意义上的共生关系,而非文化建构的完美容器。”这与社会学家安东尼·吉登斯的“纯粹关系”理论不谋而合——在晚期现代性中,家庭从“制度性关系”转向“反思性关系”,其核心不再是传统规范,而是个体持续的情感协商。内田讲述母亲树木希林的“希林馆”留言电话故事,恰是这种反思性的注脚:这位拒绝经纪人、用老式录音处理工作的传奇演员,用“二次利用请自便”的幽默,解构了“明星家庭”的神圣性,暴露出家庭作为私人领域与公共空间交界处的荒诞性。

在第二章《毒亲、出轨及我们的婚姻》中,内田坦言自己曾长期困在“星二代”身份带来的窒息感中:母亲树木希林的光环与父亲内田裕也的叛逆,构成了她童年的撕裂性体验。这种体验与韩国社会学家宋在渊提出的“表演性家庭”理论形成共振——家庭常被异化为社会评价的表演舞台,子女成为父母“面子”的延伸品。

“当父母将自我价值绑定在子女成就上,前额叶皮层的理性控制就会让位于边缘系统的情绪勒索。”中野以日本教育内卷中的“鸡娃”现象为例,指出过度干预的父母实质是在通过子女的优秀来缓解自身存在的焦虑。

书中对“夫妻关系惰性”的讨论,更触及亲密关系的本质。内田直言:“维持婚姻的未必是爱情,可能是换灯泡需要人帮忙的惰性。”这种略带残酷的坦诚,解构了“婚姻=永恒爱情”的浪漫想象,暴露出亲密关系中的实用主义底色。社会学家伊娃·伊洛兹在《爱情的终结》中曾指出,现代爱情正从“神圣体验”降维为“情感劳动”,而内田的观察恰是这种降维的家庭投射——当爱情褪去,婚姻成为一种惯性依赖,其存续与否取决于个体对“情感收益—成本”的理性计算。

但本书的终极关怀并非批判,而是重构。在终章《家的形状不规则也没关系?》中,内田展示了自己与母亲的珍贵合影:树木希林穿着戏服蹲在地上,女儿趴在她背上笑出眼泪。这个瞬间解构了“母亲=牺牲者”“女儿=继承者”的传统脚本,呈现出家庭作为“情感共同体”的本真状态。中野则以脑科学研究佐证:“镜像神经元的存在,让人类天然需要情感联结,但联结的形式可以是多元的。”

合上书页,东京居酒屋的喧嚣仿佛仍在耳畔。内田与中野的对谈,本质是一场关于家庭的社会学实验——她们用自身经历证明,传统家庭叙事的解构不是终点,而是重构的起点。在这个原子化的时代,当“家”的定义从“标准化容器”变为“流动性网络”,我们失去的是旧有的安全感,获得的却是重新定义亲密关系的自由。

社会学的终极关怀,从来不是提供标准答案,而是教会我们用批判性思维凝视习以为常的“常识”。《还能做家人吗?》的价值,正在于它打破了“家和万事兴”的文化迷思,却又在废墟上种下了希望——原来,即使原生家庭千疮百孔,我们依然可以像树木希林的留言电话那样,用幽默与豁达为亲密关系重新编程。当社会学家不再执着于“家庭是否必要”,而是追问“如何让家庭成为自由的栖息地”,或许才真正触摸到了现代性的本质:在不确定的世界里,唯有持续的对话与反思,才能让“家”成为抵御存在之轻的温暖港湾。