□蒯乐昊

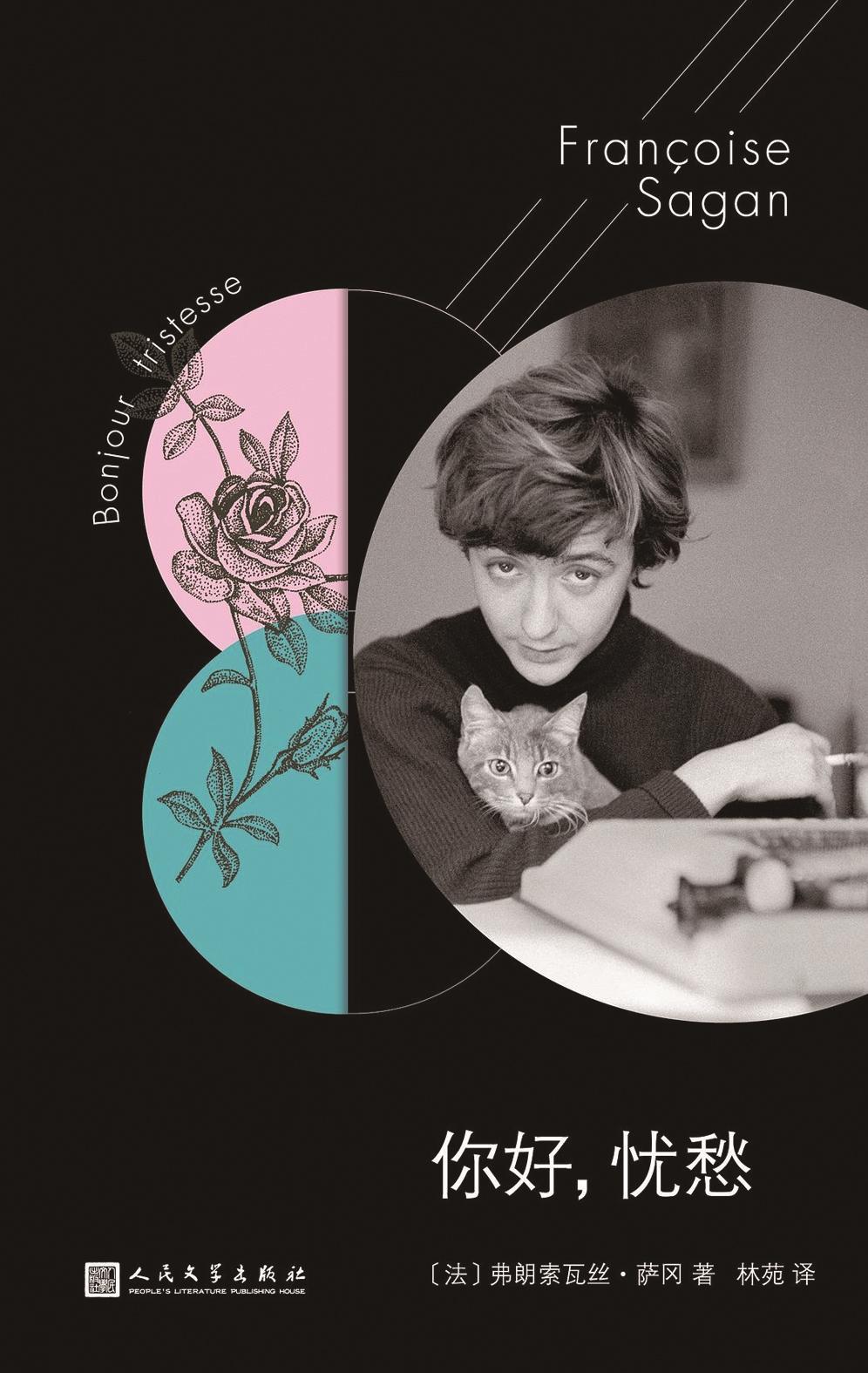

因为巴黎奥运会的缘故,法国文学再一次回到我的书桌,尤其是跟盛夏阳光和汽水那么匹配的弗朗索瓦丝·萨冈。重读她的《你好,忧愁》如同重见一个青春期时的密友,甚至在书架上一瞥书的封面和书名,就有了那种与旧日情绪重逢似的谙熟:

你好吗?忧愁。我们又见面了,忧愁。

跟《你好,忧愁》一模一样结构的书名,还有纳博科夫的《说吧,记忆》,如同一组对偶。但“说吧,记忆”是老者的沧桑,“你好,忧愁”却完全是少女的轻盈乃至轻浮,尤其是法语:“Bonjour Tristesse”,从舌颚间轻巧滑过,像极了法式搭讪甚至挑逗,连那忧愁都是轻飘飘的。

上世纪五十年代,18岁的萨冈对女友说:“今年夏天,我要写一本书,我会赚很多很多钱,我要去买一辆捷豹。”她说到做到,小说处女作一问世便创下接近百万册的销售记录,版税收入高达千万,第二年,这本书的英译本登上《纽约时报》畅销榜榜首。不出五年,《你好,忧愁》被翻译成二十二种语言,在全球卖出五百万册以上。

同属法国文学荣光的杜拉斯说,“写作是一场暗无天日的自杀”。萨冈则轻松得多,“没有写作,我只能拙劣地生活;没有生活,我只能拙劣地写作。”她出生于富裕家庭,从来不是好学生,也不屑于当一个乖乖女,在教会学校,因为成绩太差,品行不端,她十几岁就被开除了,从此再也没有进过学校。她抽烟喝酒,纵情声色,以干尽荒唐事为乐。萨冈虽然不爱上学,却很喜欢阅读,而且阅读趣味颇为不俗,普鲁斯特、福克纳、萨特成为她文学上的启蒙者,但她写得不像他们中的任何一个,她的轻盈来自她自己。“我肤浅,肤浅之人就会注意那些有趣的小事。”

她说得轻巧,但她的处女作,轻巧之下是一记重锤。富家少女塞茜尔,母亲早亡,父亲过着风流不羁的生活,塞茜尔看惯了父亲不停换女朋友,自己也习惯了随心所欲的自由生活。因此,她竭力阻挠父亲跟女友安娜的婚事,只因安娜是个正经人,一心想要规范这对父女,让他们进入正轨,尤其关心塞茜尔的学习。而塞茜尔相信生命自由意志存在于享乐之中,对乏味的高尚生活嗤之以鼻,于是她暗中施计,先挑动起父亲的妒忌,又故意让安娜看到父亲跟其他女人亲热,彻底搅黄了他们的关系。安娜绝望之余,以车祸形式自杀身亡。安娜死后,塞茜尔恢复了从前的放荡生活,只有在床上扪心自问,才会为安娜之死感到一丝忧伤。

这不是那种湿漉漉的青春期文学,在轻盈之下,萨冈要残酷和尖锐得多。《你好,忧愁》可视为战后“垮掉一代”的法国版,混合着存在主义的思潮,也像美国《了不起的盖茨比》的逆向版本——是更自私、更自我、更不在乎道德的那一方在讲述。

萨冈用她的一生,践行了她的理念。她把自己的生活过得生机勃勃又一团混乱,对她而言,生命短暂而虚无,“我们一辈子跳舞。我们是那类人,跳舞的人。”她酗酒、飙车,藐视财富,挥金如土,对自己的资产阶级出身既不回避,也不迷恋。她曾积极投身社会运动,去支持左翼青年的时候,穷学生们问她:“萨冈同志,你竟开着法拉利来支持革命吗?” 她摇摇头说,“错了,是玛莎拉蒂。”

富裕出身和写作带来的财富被她挥霍一空,她很快债台高筑,数次被告上法庭,因为欠债,因为转让毒品和偷税漏税。为了还债,法庭不得不提前预扣掉她未来的版税,直到她落魄去世,还欠着上百万的债款。但法国人对艺术家的宠溺简直深入骨髓,每每她涉事,总有文化名流们集体为她请愿、痛陈:想想她对国家作出的文化贡献吧,比起她欠法国政府的那点儿碎钱来说,法国欠她的更多!

萨冈为安娜设计的那场死亡车祸,也像写给自己的谶语,《你好,忧愁》出版没几年,萨冈自己就以160公里/小时的速度在高速公路拐弯处出了车祸,差点丧命。“生命是一场飙车,我有权自毁。”这个一生都留着小男孩短发、始终拒绝成熟长大的少女说,“我,是一场持续性的事故”。

她从不介意评论家的冷嘲热讽,生前就给自己写好墓志铭,“1954年,萨冈以一本菲薄的小说《你好,忧愁》出道,在经历了令人愉快而又草率一生和一系列作品后,她的消失,只是一个对自己而言的丑闻。”